新日本すし紀行

第23回 富山県黒部市の押しずし

富山県東部地方には「押せずし」という箱ずしがある。米を1斗も使う巨大なもので、具は焼いてほぐしたサバを使う。地元の人はこれを冠婚葬祭など地域の行事食として作り、食べたという。大きな皿にたくさん盛りつけて食べたとか、折箱に詰め、引き出物として持ち帰らせた、などというが、今の時代となってはどうか…。

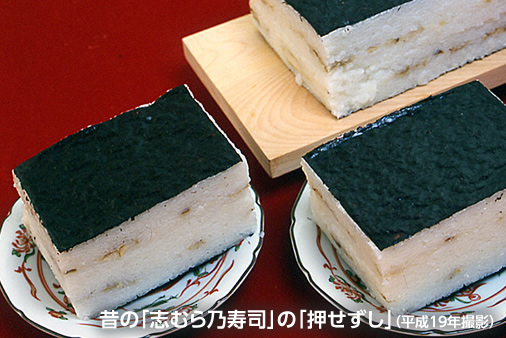

昭和42年(1967)、魚津市の旅館の女将・石崎百合子さんが、宿泊客に「押せずし」を出した。石崎さんの実家は銭湯をやっており、昼弁当として使用人に出していたのを真似たのである。それをきっかけに、その2年後から本格的に押せずしの店「志むら乃寿司」を始めた。その頃は高度経済成長期の真っただ中。家庭から多くの伝統料理がなくなってゆく時期であった。「押せずし」もそのうちのひとつであった。貴重な食文化を守ってゆきたいとの思いがあったのであろう。とりあえず、これで一般観光客の口にも入ることになったのであるが、同時に、この店のオープンが広く社会に報道されたということは、「押せずし」がめずらしくなっていたことを示すエピソードでもあった。事実、「押せずし」は一般ではほぼ作られなくなり、代わりに、石崎さんの評判は高くなっていった。

ただ、そんな中でも人手不足の波は近づく。かつては30人を越えた従業員はいつの間には10人を切った。すしの人気がなくなったわけではない、従業員が高齢化したためである。そうして令和5年(2023)、2代目の悦子さんは、ついに「志むら乃寿司」の店を閉めることを決めた。「押せずし」の最もニーズの高くなるお盆の時期を越えた9月の閉店であったが、「ここがなくなったら、どこへ行ったら『押せずし』が食べられるんや」と嘆く客も多かった。それほどまでに、石崎さんの力は大きかったわけである。

「志むら乃寿司」が店を閉めるというニュースは、黒部市のシーキュービックという会社を動かした。細田雅美さんは「押せずし」を作る習慣がないところで育ってきたが、同氏に「志むら乃寿司」の後を継ぎたい、いや、継がなくてはならない、という気持ちを起こさせたのである。「志むら乃寿司」へ何度も出向き、作り方を習い、道具のひとつひとつをチェックする、などの作業をおこなった。

ただ、当の「志むら乃寿司」はそれどころではなかった。店じまいの手を聞いて、押せずしの予約がひっきりなしにかかってくるありさまだったのである。そのうちに、「志むら乃寿司」は本当に店を閉めてしまった。

増垣美智子さんは「志むら乃寿司」の従業員であった。店を閉める、先輩方も歳をとったために辞める、と聞き、「私も辞めるかなぁ」という心境であった。そんな折、新たに店を作るという話が巻き起こる。最初は迷っていたが、細田さんのやる気に、「私でできることがあったら」と応えるようになった。細田さんは大喜びだった。やったこともない仕事をやり始めようとしていたところに、受け継ごうとしている店の実働部隊が仲間に入ってくれたからである。

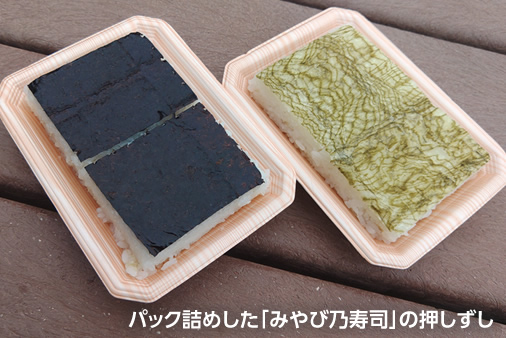

魚津市にあった「志むら乃寿司」はなくなったが、黒部市に移り、新しい店の名を「みやび乃寿司」、「押せずし」は「押し寿司」の名前で受け継がれた。道具類は、使えるものはもとの店から持ってきたが、いくらかは新しく作った。新しい店で作る、増垣さんの「押し寿司」を見せてもらった。

「細かな分量なんかわかんないわよ」といいながら、木箱にすしご飯を4合ほど入れる。それを手できれいに押し並べ、そしたら次にふたを置いて、焼きサバのほぐしたものを散らす。「サバはそのまま焼くから、味加減は簡単よ。だけど、これをほぐすのが大変なのよ。どれだけ注意してたって、細かな骨が残っちゃうじゃない。そうすると、文句をいってくる人もいるしね」といいながら、手はてきぱきと動く。それが終わると、すしご飯を5合強ほど入れ、また平らに伸ばす。手に持ってるのは竹の棒? それ以前に、なぜ竹? そう聞いたら「これ、大事な棒なのよ。刺して、ご飯の厚みを確かめているの」。なるほど! 最後に海苔を貼って、ふたをして、約1升のすしを作る工程が終わる。

と思うと、「さてと…」といって増垣さんはおもむろに立ち上がり、箱の上にむんずと乗る。「1段で1升よ。よく押すにはこうしないとね。1段終わったらまた次の段へと移るの」。トントンと踏み固めるようにすると、降りて次のすしを準備にかかる。またご飯を広げ、焼きサバを振り、またご飯を置き、と、先ほど同様の工程が繰り広げられる。仕上げに海苔…、ではなくて、今度はおぼろコンブを貼った。「また同じ海苔でもいいんだけどさ。今日は『お客さん』がいるでしょ? だったら新しいコンブのすしを見せようと思って」。このすしは、「みやび乃寿司」が新しく開発したものだという。

箱のふたを閉め、また上に乗ってトントンと踏み固めれば、今日のすしはこれで終わり。あとは重石をかけて…、って、見ていると、とんでもない量の重石が出てくる。「まさか、それ全部は使わないですよね?」と聞けば、「ふつうは2個使って1時間押すんですけど、今日はお宅に食べていただきたいものですから、5個乗せます。少しでも早く固めたいんです」と細井さん。あ、重石は1個が15kg。5個ということは75kg。すごい重さである。

すしが押されるのを待つ間、お二人に話をうかがった。

平成7年5月に「みやび乃寿司」はオープンした。今年の盆が『みやび乃寿司』の初めての盆であった。細田さんは、以前の「志むら乃寿司」のことは話としては聞いていたが、どのくらい準備をしたらいいのか、今ひとつわからない。「とりあえずお釜(飯釜)はあるだけ準備したんですけど、用意した『押し寿司』はあっという間に売れてしまったんです。さすが『下新川のソウルフード』ですね」。

一方の増垣さんからは昔の話が出る。実は筆者は平成19年に、魚津の「志むらの寿司」へ取材に行ったことがある。その時、みやげに結婚式の引き出物に使う大きな押せずしをもらった。あれは5合くらい入っていたかな…。そんな話をポロッと出すと、増垣さんの顔色が変わった。

「あら、あなた、結婚式の引き出物の押せずし、知ってらっしゃるの?」「えぇ、とても立派な箱に入れてあったので、よく覚えてます(笑)」「今作ったのは2段しかないけど、あれは3段あるの。『ごんごずし』といって、ご飯を5合も使うのよ。その場じゃ食べきれないから、みんな、うちまで持って帰るのね。うちに帰れば、家族たちの夕食になるわ」と、懐かしさから元気な声になる。まだ、だれもが若かった頃だ。「お釜なんか2升炊きが19台もあったのよ。ひと箱で4段作って、それが箱を使いまわして。そうねぇ、50個も使ったかしら。それも、ふだんの時よ」。

「だけど、今じゃあんなの、作れないわよ」。聞くと、ここにある箱は、理論上は4段まで作れるが、実際には2段とのこと。「ひとりで作ろうと思っても難しいわ。また別のすしだといってもいいわね。私だって、みんなに作り方を教えていないんだもの」という。「じゃあ、結婚式で昔のような押せずしを出そうと思っても?」「まぁちょっとやそっとなことでは、無理な話でしょうね。近頃は結婚式の中身も違ってきて、今じゃパーティ形式でしょ。引き出物にあんな重いもの、持ち帰らないでしょ。持ち帰るにしても、作る業者がいない。なにしろ『志むらの寿司』が辞めちゃったんだから」。話はまた暗くなった。

そのうち、すしの押し時間が来る。すしを箱から出して、「志むらの寿司」から持ってきた定規を使ってすしに印をつけ、包丁で切り出す。75kgが効いたのか、すしはきっちりと切れる。それを2切ずつ、あるいは3切ずつ、かわいいパックに入れる。これから配達である。帰り際に、今できたての「みやび乃寿司の『押しずし』」をいただいた。

道すがら、「今じゃあの大きなすしも、話だけのものになってしまったのか」と、寂しい思いに駆られた。でもそんな中、いちどは消えた押せずしが、今、こうしてよみがえった。まずは、細田さんや増垣さん、そして関係者の皆さん方には頭が下がる。

ただ、まだ無理を聞いてもらえるならば、あの「ごんごずし」。「商売にして」とはいわない。作り方だけは、実施体験とともに、憶えていてほしいのである。あと十何年かしたら、「そんなすし、昔はあったんだろうな。作り方は知らんけど」なんていわれるかもしれない。そんなとき、昔ながらの方法を知っている人がひとりでもいたら、どれだけ力強いことであろう。