新日本すし紀行

第22回 奈良の吉野の川上村には、柿の葉ずしはない!?

すしラボの事務局から「次のすし紀行は奈良の柿の葉ずしにしませんか?」という連絡があった。大和平野の空の青さと柿の葉の深い緑、そしてすしを開けると現れるサバの銀色…。鮮やかな色合いはインスタ映えして若い娘さんにも受けるかもしれない。そう考えて「オッケーです!」と返事したら、取材場所は奈良は奈良でも吉野。しかも、やがて紀の川となる吉野川の最上流の川上村だという。こうなると「おいおい、ちょっと待て」と叫びたくなる。

奈良の柿の葉ずしといえば、かつては、はるばる吉野の山越えで運んだ熊野産の塩サバで作るサバずしで、ぐるりを柿の葉で包んである。山すそ部はまだよいが、吉野の山奥に入ると柿の木自体がない。柿の葉もない。その代わりにホオの葉で巻くすしになると聞き、実際、そんなところの取材に行ったこともある。

今回の、最奥部ともいうべき川上村に、柿の木などあるはずもないではないか。ということは、そこで作られる柿の葉ずしなど、最近の観光ブームが作り出したものではないか! そんなところで、すしのレポートをしろというのかっ! だんだん腹が立ってきたが、怒ってもしょうがない。とりあえず川上村で柿の葉ずしを取材し、こととしだいによっては、最後のレポートで「伝統的なすしなどありませんでした」と謝りのコメントでも入れようか。そんな気持ちで、私にとっては人生初の川上村へ向かった。

現地で案内役を務めてくださったのは、公益財団法人吉野川紀の川源流物語、森と水の源流館事務局次長の高田祐市さん、企画調査班主任の上西由恵さん、かわかみ源流ツーリズム事務局長の阪中啓太さんの3人。想像していたのよりずっと若い方々で、私には好感が持てたが、反面、悪意も感じていた。「こいつらがここ(川上村)に柿の葉ずしを持ち込んで、新たに『柿の葉ずしの里』に仕立て上げた連中だな」というのが、私の川上村への印象の第一歩である。

「たくさんの業者さんがおられますよ。まず『橋戸』さんです。昔は民宿もやっていらしたんですが、今は柿の葉ずし一本に絞り、かなり手広くやっていらっしゃる方です」と、阪中さん。代表の橋戸龍夫さんはこの村で一番大規模に柿の葉ずしを商い、数あるショップや売店に卸しているところだという。そこで柿の葉ずしの概要の説明を受けるが、聞いていて興味深かったのは苦労譚。これまで数ある危機を乗り越えてきたが、中でも一番苦労したのは昨今のコメ不足である。ようやく今、新米も出そろったのでひと段落したが、「コメがないんですもん、ほんまに泣きました」と振り返る。すしの販売には、コメの確保は最重要課題である。

「続いては実物をご覧いただきましょう。『徳岡』さんです」。待っていてくださったのは、店主の徳岡康伸さん、作業員の山下代利子さんと、東京からのお手伝い・小林早恵さんである。ここでようやく「すしができるまで」を実演してもらえた。

まず塩サバを購入して2枚におろし、さらに1〜2日、塩で押す。次に、塩気はそのままに、鬼皮を剥いた後、薄くすいて(削ぎ切りにして)すしの具材とする。一方、ご飯は酢、塩、砂糖を混ぜて冷ます。すしの容器にすいた塩サバを並べ、その上からご飯を乗せ、ぎゅっと押したら、枠から取り出す。山下さんはいとも簡単に作業するが、塩サバをすくところからすしの形にするところをやらせてもらって、いかにむずかしくて大変な作業かがわかった。またここからが徳岡さんにバトンタッチで、できあがったすしを1枚の柿の葉で包み、大きなすし箱に入れて重石をかけるのだが、柿の葉で包む作業もまたむずかしい。徳岡さんの手にかかるとするりと作業が終わってしまうのだが、代わってやってみると、第何指をどこにおくのかがわからず、うまく包めない。徳岡さんも山下さんも、どうやら、体が作業を覚えてしまっているのだろう。

徳岡さんはいう。「昔からどこの家庭でも作っとりました。しかし保存食ですやろ? あれあんまりうまくないんです。ですからうちは、正確にいうと、今のは保存食ではありませんねん」。

あれれ、柿の葉ずしは昔から、どこの家でも作っていた…? え? これって近年のブームに乗っかって作ったものじゃないの? 私は訳がわからなくなってしまった。けれども取材の旅は、まだ続く。『徳岡』さんにお礼を述べ、次なる『大滝茶屋』さんへ出向く。

「『大滝茶屋』さんは初めて対人販売を本格化させたお店ですよ」と阪中さんのアナウンスが入る。

『大滝茶屋』では、優しそうなおばあさんの北垣内紘子さんと丸谷朝子さんが相手をしてくださった。北垣内さんは「あれは、昭和35年ころやったんと違います? 大台ヶ原ドライブウェーがこの目の前をとおって、たくさんのクルマが行き交うんですわ(著者注 昭和36年に全面開通)。それで私らが、昔ながらの柿の葉ずしを作って、売ることにしましたんや。それが商売の始まりですわな。今、柿の葉ずしで有名な平宗、たなか、ゐざさ(いずれも有名な柿の葉ずしのメーカー)などが売り出し始めたのと、ほぼ同じ頃でしたわねぇ」と昔を懐かしむ。

ちなみに『大滝茶屋』さんで売っているのは、昔とまったく変わらぬ製法の柿の葉ずし。一見、『徳岡』さんで見たのと同じであるが、こちらは買ってきた塩サバにさらにお椀に1杯くらいの塩を降り、それで2週間、漬けておくという。しかもそれをそのまま「すいて」すしを作るから、とにかくサバは塩辛い(つまみ食いをした!)。「そやからご飯がいるんですよ」と丸岡さん。「いや、ビールの当てにも最高!」と思ったのは内緒にしておこう。こうしておけば3〜4日は容易に持つのだが、今は衛生法の問題とかで、賞味期間は製造日を含めて2日にしなければならない。また昔の製法を知っている人は、このすしは2日目(もしくはそれ以上のこともある)に食べることを知っているが、最近の若い人たちは、今作っているのを売って欲しいというらしい。「保存食の美味しさも違ってきちゃうのねぇ」。

出た、「保存食」という言葉! そう、柿の葉ずしは保存食であった。それを『徳岡』さんではその意味合いを薄くして売っている反面、『大滝茶屋』さんでは昔どおりの製法を守っているわけだ。同じ柿の葉ずしでも古い製法のところもあれば新しい製法のところもある。2つの店はそれを如実に示す、よい例であったわけである。

それにしても、この地の昔ながらの郷土料理に柿の葉ずしの名が上がるが、それはおかしくはないのだろうか。ちょうどお昼になったので、ご飯の途中で、高田さんに聞いてみよう。一同は『アルボールかわかみ』に入った。そこに準備してあったのは、これまた大和の郷土料理の茶粥。柿の葉ずしも食べてみたかったのだが、正直いって、2軒のすし屋さんをまわって、酢の匂いにお腹いっぱいになり、私の胃は優しい味を欲していた。だから茶粥は実に美味しかった。

あ、今では忘れられた、電子レンジなどなかった時代の、古い柿の葉ずしの食べ方も、高田さんから教えてもらった。熱い茶粥の中に柿の葉ずしを埋めて、硬くなったご飯を箸で崩しながら食べるのである。そのうちにサバも半煮えになって、美味しく食べられるという。実際にやってみたら、案外、いけた!

で、私の質問に対する答えは明快であった。高田さんが曰く、柿は大変美味しく、また身体にもよい木である。そういう縁起のよい木は、周りにどんどん植えなさい、という命令が、都のお上から下った。特に都に近い吉野にもその命令は届き、相当な山奥でも柿の木が植えられた。柿の木が植えられていないのはかなりの奥地か、急峻な土地である、と。私が聞いていた「山奥には柿の木はない」というのは、まぁ外れてはいないものの、その前に、都近くでは、とにかく植えられるところには、半ば国家のプロジェクトとして柿の木を植えてきたのである。これは知らなかった。

「というと、ここ川上村も?」。「そうです、昔から柿の木はありましたよ」と高田さん。「ここは川の上流という意味では『山奥』ですが、迫地区に鎮座する丹生川上神社は絵馬の起源地(丹生川上神社上社の祭神は水や雨を司る龍神で、後醍醐天皇の頃には社に寄り「旱魃の際の祈雨には黒毛の馬を、長雨の際の止雨には白毛の馬を奉る」を例とした、それが今日の絵馬につながるという)であるとか、惟喬親王が木地造り技法(椀など木器の刳(く)り物細工技術)を伝えたとか、奈良時代以前から平安、鎌倉、南北朝と、都の文化の香り高い村なんです」。

今さらながら、事前の学習が足りなかったことを反省した。

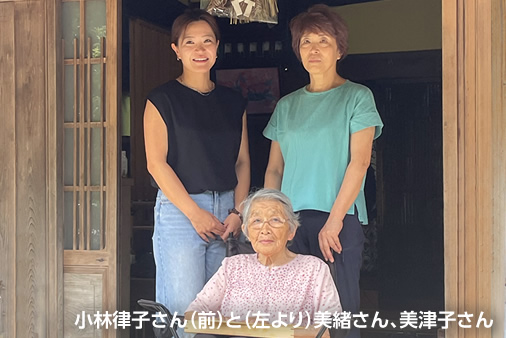

午後は、おばあちゃんの家々をまわる。まずひとり目は小林律子さん。昭和7年生まれ。若い頃は大阪に出て、ウェイター顔負けでシェイカーを振っていたという。そこに実娘の美津子氏、実孫の美緒氏も加わってくださった。ここでは昔ながらの柿の葉ずしの話が聞けた。以下、律子さんの話である。

昔は、今のような大きさのすしを葉っぱで包んだのではなく、もっと握りは大きかった。当然、1枚の柿の葉では包めはできず、柿の葉を更に見立てて、両方の掌を合わせるようなものであった。もちろん、上までは葉っぱが届かず、ご飯が見えたまま。それをすし桶に並べていった。一段詰め終わったらすし箱の上蓋を置いて段をひとならしさせ、ホオの葉を置いて段を仕切り、その上からまた一段、柿の葉のすしを並べる。最後にホオの葉を並べたら、上蓋を置き、重石を乗せておく。砂糖などぜいたく品で、酢と塩だけの酸っぱい味がしたものだった。「ホオの葉で包んだらどうなんですか?」と聞くと、「小川(現・東吉野村)の方ではホオの葉で巻くのやが、私らは柿の葉があったで、やらなんだねぇ」。現在は柿の葉ずしを自作することもなく、時折り、美津子さんが作ってくれる、昔懐かしい味に目を細めている。

続いて訪ねていった井本ハツヨさんは昭和8年生まれ。昭和63年の村営ホテルオープンの時、また、平成5年の村の山菜等加工施設「ぱくぱく館」のオープンの時など、「何か村の名物を土産物にできないか」という話になって、昔からの郷土料理の改良に乗り出した、そのリーダーが井本さんである。その井本さんが幼少のころに食べた柿の葉ずしの、作り方というか食べ方がめずらしい。まず、今あるような深いすし箱でなく、お櫃の中に塩サバの柿の葉ずしがあった。味つけは塩と砂糖と酢でやや甘く、それが幼い井本さんの口に、よくあった。たいていは作り立てを食べたが、なかには1週間も桶の中で寝かせておいたものが好きという人もいた。そのすしは、糸を引くほどであったという…。

これは、大変貴重な情報である。すしは元来、酢などは使わず、ご飯の発酵によって酸っぱ味を出したものである。ゆえに、時間がかかる。そこで後になって、糀や酒、あるいは酢などを混ぜて発酵期間を短くした。ここで聞いた発酵ずしは、酢は使ってはいるものの、糸が引くほどまでに発酵させてから食べるものであったわけだ。私は日本で数ヶ所、それが残っていることは知っていたが、奈良県では初めてである。

すし屋さんはまだまだあるが、全部は見ていられない。こうして、私の川上取材は終わった。第一の結論は、「山奥にも、川上村には柿の葉があった」である。また、柿の葉ずしには昔ながらの保存食としてのすしもあれば、今流のすしもある。さらに、今となっては貴重な聞き取り調査になってしまったが、とんでもなく古いすしの原型のようなものまで出てきた。これが第二の結論。いろいろな味を気軽に楽しませようと、あれこれと工夫をしてきたのが高田さんたちである。食べ比べの実現に向けて、実に10年かけて、ようやく今のスタイルに落ち着いた。2つずつのパックを食べ比べてもらおうというのである。いや、その苦労には、本当に頭が下がる。それを「柿の葉ずしは、最近の観光ブームが作り出したものではないか」とは、よくぞいったものである。深く反省する!

「奈良にも近い土地で、昔は政治の表舞台にも立つことがありましたが、今は過疎地。黙っていると忘れられちゃうから、こちらから、どんどん売り出すことも考えているんです。私たちの進める『かわかみ源流ツーリズム』もそのひとつで、この村を都市に宣伝したり、逆に、この村へ都市からお客様をお迎えしたり。移住してくる方もありますよ」と、阪中さんの言葉は熱い。「今回の柿の葉ずしが、人を呼び込む起爆剤になればいいですね」。

そういえば小林律子さんの実娘・美津子さんは注文生産ですしを販売している「みつは」をやっているし、美緒さんはそんな「みつは」をはじめ、お父さんの木工製品などを含めた「FROM0」なる団体を立ち上げて、培ってきたつながりを通じて川上村の自然や社会などをPRしている。考えてみれば、今一番のトレンドを演出しているのかもしれない。

う〜む、恐るべし、川上村! されど、Viva 川上村! である。