新日本すし紀行

第1回 サバ街道

都につながる道

福井県小浜市と京都市をつなぐ道をサバ街道という。

もちろんサバだけが通ったのではなく、古代より塩やタイ、中世以降は若狭ガレイなど、若狭国の産品や、小浜で荷を降ろした若狭以外の産物をも運んだわけで、正式にそう呼んだ例は新しい。

ともあれ、若狭は京都の海産物の供給口となり、サバ街道は両地を結ぶ大動脈に相当した。また、その通りは1本でなく、よく利用されたのは小浜から熊川、朽木を経て、京の出町柳にいたる「若狭街道」だが、ほかの道もたくさんある。

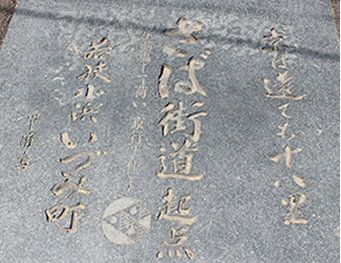

小浜には「京は遠ても十八里」ということばがある。

京まではたかだか18里(約72キロ)で近いものだ、という思いが込められている。

この距離なら一昼夜かければ着いてしまい、早朝、若狭湾で水揚げされた海産物は軽く塩をしておけば、京に着く頃にはほどよい味加減になる。

京ではこれを「若狭のひと塩もの」、小浜では「四十物(あいもん)」と呼び、鮮魚と塩乾魚の中間として、人々から喜ばれた。

サバの「四十物」が生まれるのは18世紀のことであった。

若狭のサバずし

福井県若狭地方がサバずしで有名になったのには、質のよいサバがたくさん取れたことに加えて、古くからサバずしの産地であった京都の隣国に位置していたことが大きかった。

若狭国がサバの産地になったのは18世紀初頭のこと。能登国産のサバが少なくなり、代わりに若狭産が出てきたらしい。サバは刺しサバ(背開きの塩サバ2尾を重ね、頭を刺してひとつにしたもの)にし、関東の諸国までも名が轟いていた。

京都では冬場になると、サバの発酵ずしを漬ける。また、夏の祇園祭にはサバの早ずしが欠かせない。これらのサバが、塩でしっかり押されて山を越して来た若狭産になるのは、遅くとも1800年頃のことである。京の街では「若狭のサバ」のすしが好評であった。

しかし時代が遅くなるにつれ、すしはサバ街道の沿道へも伝わってゆく。宿駅のひとつ、滋賀県朽木(現・高島市)ではサバのナマナレが、今でも並ぶ。

そしてついには、若狭の国まで到達して、ここに「若狭の、サバずし」が確立する。

福井県小浜市はサバのへしこ(糠漬け)の産地として有名で、それを発酵ずしにしたものもある。