新日本すし紀行

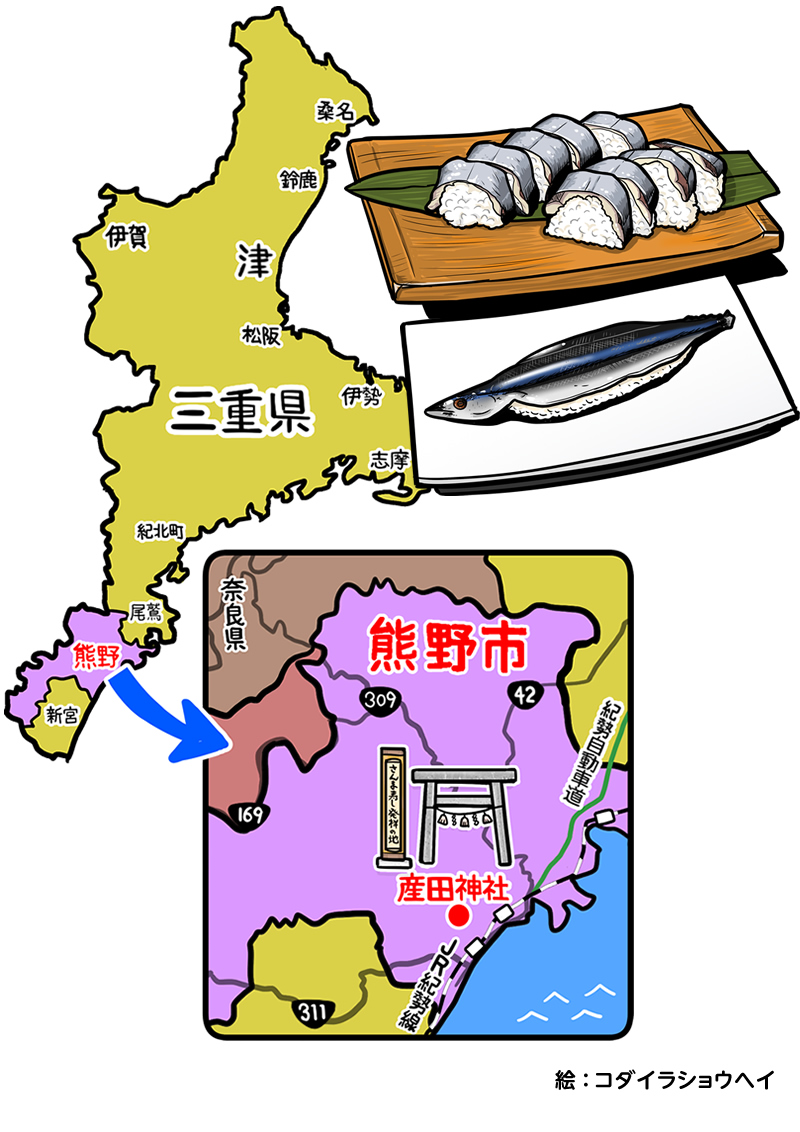

第21回 熊野市産田神社のサンマずし

熊野市有田町の産田神社。ここでは毎年1月10日に大祭があり、「奉飯(ほうはん)の儀」がおこなわれる。産田神社はイザナミノミコト(伊弉冉尊)が火神・カグツチノミコト(軻遇突智命)をこの地で産んだところで、そのことから「産田」の名前がついたといわれている。ちなみに、カグツチノミコトを産んだあと、陰部を焼かれて亡くなってしまうのだが、その墓所が近くにある、『日本書紀』にも出てくる日本最古の神社のひとつ、花の窟(花窟神社)であるという。神々の母としてのイザナミノミコトの神話から、産田神社は太古より、安産と子育てを祈願するところとされてきた。

今日では、子どもが丈夫に成長するのを願って、汁かけ飯、サンマずし、赤和え(アカイとも呼ぶ。生魚の切り身を唐辛子であえたもの)、御酒の膳が準備される。これが「奉飯の儀」である。一説にはイザナミノミコトが子神の丈夫な成長を願って骨付きのサンマずしを食べさせたといい、この地がサンマずし発祥の地とされることもある。また、このことを根拠に「熊野のサンマずしは日本最古」をPRしようと、市内のサンマずし製造・販売業者が2004年に「熊野市さんま寿し保存会」を設立し、1月10日を「さんま寿しの日」として宣言した。

神事の後で出てくるのが、先に述べた奉飯。それと同じ膳が、1月10日の大祭日と11月23日の新嘗祭の日、一般の参拝客でも食べられるのである。私が大祭にお邪魔した年(20数年前)には、ひっきりなしに奉飯の希望者が訪れ、子どもにサンマずしを食べさせる(ほとんどは食べる真似をするだけである)人が、けっこういた。

サンマずしはこのあたり、熊野灘の名物である。夏から秋にかけて北海道から南下してくるサンマは、このあたりに来る頃には脂が抜けている。焼き魚には向かないものの、甘い酢がよくなじむほど淡泊で、すしにするには最高の味加減となる。今の時代、すし店にも売っているから、誰でも容易に食べられる。しかも奉飯を所望した親御さんたちは、皆さん、「腹がきれいで、骨のある子に育って」との願いを込めて、目を細めている。

産田神社のサンマずしは、周囲の店のとは違っている。「そういえば近頃売っているヤツは頭は取っちゃってあるなぁ。それなのに『姿ずし』だなんて。名前ばっかりだ」というあなた。確かに「姿ずし」とはいうものの、本当の意味の「姿」になっていないものが多い。でも、頭がくっついているものだって、ちゃんと探せば売っているものである。

それではどこが違うのか?

産田神社の奉飯についてくるのは、腹開きなのである。他のどのすしでもよい。大抵すしは、魚を背開きにしてある。これは至極当たり前の習慣で、その方がはらわたを傷つけず、かつ、背骨の処理がしやすい、という利点がある。参考までにいえば、江戸時代は武士の天下の時代。武士にとって「腹開き」は切腹を思わせる。熊野は昔、代官所があったところ。よって、すしにする魚も「腹開きは縁起が悪い」とされたそうな…。

しかし、「子どもの腹がきれいでいてほしい」というのは、親としては当然のこと。もし他人から疑いごとの犯人にさせられたら、腹を開けっぴろげにして「さぁ見てくれ。俺の腹はこんなにもきれいなんだぜ!」といいたくなろう。サンマが腹開きになっているのは、こんな理由もある。

もうひとつの願いは「骨のある子になってほしい」。

産田神社のサンマずしは、なんと、中骨がとっていない。「ちょっと、そんなものを口にさせるなんて危ないじゃないの!」と思うなかれ。子を持つ親たちの願いは「気骨のあるように育ってほしい」である。氏子の山川元紀代さんは「このサンマは硬い中骨があるように、子どもたちにも意思を固く持ってほしい」と説明してくれた。親はかわいいわが子に、わざわざ骨を残したすしを食べさせるのである。

まずは市中で売っているサンマずしを見てみよう。熊野市大泊町でサンマずしやアジの姿ずしなどを商う森下茂人さんと町子さん。ご主人は元漁師で、ウツボ獲りの名人であった。今は「熊野市さんま寿し」の会長でもある。

「ほら、肌がピカピカしてるでしょ? これが熊野のサンマよ。昔はたくさん獲れたけど、今じゃめったに手に入らないわよ」と町子さん。しゃべるのも息がいいか、それに負けないように、見る見るうちにサンマにご飯を詰めてゆく。サンマは5~6時間ほど塩に付けて水洗い。さらにダイダイの絞り汁に酢をあわせたものに、ひと晩、浸けておく。したがって、わずかなかんきつの香りが漂ってくる。口に入れるとまろやかな酸味で、生ぐささなど微塵も感じられない。

「昔は頭をつけとったんやけど、今の人は、頭やしっぽは食べへんやろ? そやからウチでは、頭も尻尾もとっとるの」と、森下さんはすしの全貌を見せた。うん、頭もしっぽもない。「地域によっても違いがあってね」と町子さんは続ける。「熊野のサンマずしは背開きだけど、尾鷲の方では腹開きよ。あと、ウチじゃしっぽをご飯の下側へ押し込んでしまうけど、折り込まないで、しっぽをピンと立たせるところもあるわ」。そのほか、ここらあたりでは辛みにワサビを使うが、尾鷲では洋ガラシを使うという。近くても地域差はあるものだ。

さて、熊野さんま寿し保存会会長の茂人さんは、産田神社に、奉飯のサンマずし用のサンマを卸してもいる。もちろん、下仕事も済ませる。「腹開きはやり慣れとらんで、けっこう手間がかかるわ」というが、郷土の祭りを大事に思う心があるからこそ、茂人さんはがんばっている。

私も、はるか昔に、サンマずしをいただいたことがある。サンマはしっかり酢で締めてある、というより、ちょっと生々しかったが、それゆえに生ぐささは抑えられており、すっきりとした味わいであった。思えばこの生々しさは、ナマナレ(発酵ずしの一種で、発酵を浅く止めて、魚の生々しさを残したもの)の後感覚にも似ている。ひょっとするとこのサンマずしはナマナレから早ずし(発酵でなく、酢で酸味を出したもの)への変容時期を表したものかもしれない。サンマに骨を残すのも、ナマナレ時代の名残りかも…。そう考えると、産田神社という古い神社にこんな習慣が残っているのも、わかるような気がする。

しかしそんな奉飯をいただく習慣も、コロナ禍によって休止。現在は復興しているが、奉飯希望者は以前に比べるべくもない。しからば私が食べてみようか、とも思ったが、わが子はすでに成人を過ぎており、もはや「意思のある子に育て」と願うにはあまりにも遅すぎる。

そんな時、別のいい伝えも聞いた。「奉飯の汁かけ飯を食べると、左利きが治る」のだそう。

う〜〜〜ん、左利きを「治す」だなんて、多様性を認める現代においては、いささか時代がかっている。ここは一番、「腹のきれいな、気骨のあるように育ってほしい」を願うことにしようか。ただし私の場合、それは「わが子」ではなくて、「わが孫」である。

ということは、まだまだ先のことである。