すしの歴史(5) 握りずし文化を支えた半田の赤酢と中野又左衛門

高貴の方々は昔ながらの発酵ずし、庶民は味やスタイルを楽しむ早ずし

江戸時代のすしは2系統ありました。ひとつは天皇、将軍、大名たち高貴な方々が召し上がるもの。もうひとつはそうではない、いわゆる庶民の食べるものでした。

まずは富裕層の人たちが食べられたすしを見てみましょう

彼らの食事は、材料は豪華だったかも知れないですが、調理法となると、案外、変わり映えのしないものでした。だいたい、天皇や将軍ともなれば、好きな時に好きなものを食べる、なんてことはできません。何年何月何日の朝ごはんには何々を食べた、などと記録に残されてしまいますから。それに献立も何日も前から決まっていますし、その献立だって、作るのは「食事方」というお役人でした。お役人にもいろいろありまして、本当に天皇や将軍の好みに合わせてメニューを決めている人もあったでしょうが、中には妙に公務員気質の悪いところだけを守るような人もいます。

私も公務員の経験があるからわかるのですが、役人というのは3〜4年経てば、職場は変わるもの。「食事方」についても、しばらくすればお役交代になります。ですから自分が「食事方」についている間は、何事もなく過ぎてほしい、変わったことは起こらないでほしい、と願います。将軍家には「時献上」といって、各地の産物が定期的に送られてくるものがありました。「大和国からアユの献上がありました。お食事方、どのように調理いたしましょうか?」と部下が尋ねてきますと、「あぁ去年も来たやつか。そうだな、去年と同じにしておこう」と「食事方」。とにかく目新しいことはやりたくないのですから、「去年と同じ」は好んで使われました。

とにかく、相談が来るたび「去年と同じ」。それは江戸初期から末期に至るまで、ほぼ変わりません。すしの製法も同じで「去年と同じ」。で、その「去年」とはいつ?と調べてみれば、江戸初期の頃。つまり天皇、将軍、大名といった人々は、「もうすぐ明治だぞ」という時期にあっても、食べているすしは江戸初期と同様の、酢なんか使わない、発酵ずしでありました。

しかも、こんなこともありました。

毎年6月、ある国からアユずしの「時献上」があります。ところが、この「6月」というのは旧暦です。お詳しい方にはおわかりになるでしょう、旧暦6月は、今の暦に直せばひと月くらいの開きがありまして、暖か~い月もあれば肌寒い6月もあるのです。

ある年など寒すぎて、6月だといってもアユがまだ育っていません。困った地元の担当者は江戸に「すしになど作れません。どうしましょうか」と尋ねたところ、帰ってきた返事は「6月と決まっているのだから変更はあいならん。上様がお召し上がりになるのだから、ちいちゃくても何でもいいから、なんとしても6月に送るように。ただし、それにつける『味身分』はわれわれ役人が食べるものだから、十分太ってから漬けたものにしなさい」。

帳尻を合わせることに長けていても、肝心の上様への忠誠心は、なんとも惨憺たるものでした。

さて、そんなことは何の関係もない庶民たち。「何月何日の昼ごはんは何を食べた?」といわれても記録なんぞ取っているわけでなし、へたすりゃ昨日食べたものすら憶えてない、なんて調子です。江戸っ子たちはその日に稼いだ金でその日の腹を満たしたものでした。その食生活は、高価なものはないにせよ、きわめて自由なものだったのです。

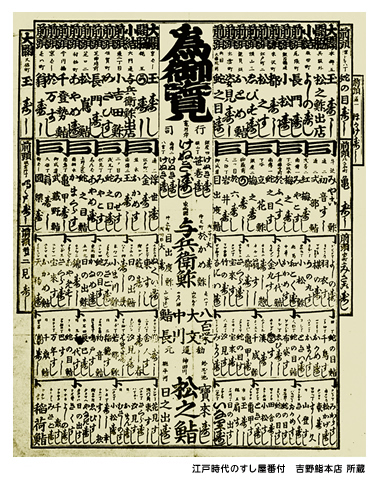

とくに19世紀初頭には彼らの大グルメ時代が訪れます。街には飯屋、蕎麦屋などが立ち並び、さまざまな屋台もにぎわっておりました。すし文化だって同じです。露天売りに歩き売り、屋台のすし屋もありました。「すしとはご飯を発酵させて…」などというのは昔の話、もしくは上流階層のいうことで、この時期のすしは酢を使っておりました。発酵の酸っぱさなど、庶民には人気がなくなっていた、いや、忘れ去られつつあるものだったのです。

また、かつては姿ずしか箱ずしくらいしかなかったのですが、巻きずしや稲荷ずし、ちらしずし、そして握りずしと、すしの種類も増えました。これ、すべて、「偉くない人」からのアイディアだったんですよ。庶民は庶民の味を追求し、楽しんでいたのです。

あ、偉い人たちのすしのその後を伝えておきましょうか。とくに「献上ずし」と呼ばれるものは江戸時代を通じてしっかりと鉄のカーテンで閉め切られ、製法は庶民の知るところではないほどでした。それが明治になって、幕府は用済みとなります。かつての「献上ずし」は献上先がなくなり、それで庶民が食べてよい、となるわけです。しかしそんなことをいわれても、庶民たちには「すし=発酵させるもの」という図式はもうないわけで、今どき200年以上前を彷彿させるようなすしを出されても、だれも見向きなどしなかったのです。

こうして、大切に大切に守られてきた発酵させるすしは、明治維新の波とともに、ほとんどが消えていってしまったのです。

庶民の中から根づいたものに、赤酢があります。酢はそれまでは高価なもので、一般庶民には遠い存在でした。しかし江戸の後期、尾張の国の半田では、画期的な発明が起こっていました。次は、この新しい酢についてお話を進めましょう。

1804年、ミツカンの創業者、尾州半田の中野又左衛門は江戸に下り、江戸の街で人気の『早ずし』に出会いました。

そのころ『早ずし』に使われていた酢は米酢。

又左衛門は、「米酢を粕酢にすることができたら、もっとおいしく手軽なすしが作れるはずだ」と考えました。そして、半田に戻った又左衛門は粕酢の開発に力を入れ、熟成した酒粕を原料に使った粕酢を完成させました。

1845年頃には、最高級粕酢『山吹』が誕生しています。

又左衛門が作った粕酢は、粕酢の風味や旨みがすし飯に良く合うと、江戸でも人気の握りずし屋が使うようになりました。そして、粕酢は、江戸っ子のハートを掴み、半田の港から江戸の港に弁才船で運ばれ、江戸の握りずし文化を支えました。

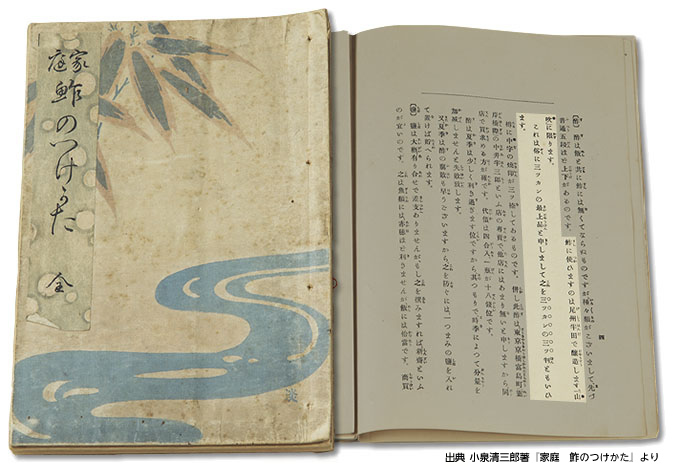

握りずしを大成させた華屋与兵衛の四代目の弟、小泉清三郎が書いた『家庭 鮓のつけかた』の中で、「鮓に使うのは尾州半田の山吹に限る」と称えました。かの北大路魯山人も『魯山人の料理王国』の中で、「上等な寿司」の条件の一つとして、「最上の酢(愛知赤酢・米酢)」を挙げています。

江戸の街から世界に広がるすし文化とミツカンの

酢の切っても切れない関係は、江戸の昔から始まったのです。

関連記事もチェック!

関連記事もチェック!