第7回 発酵ずしの文化論

アジアと日本でどう違う?

はじめまして。小倉ヒラクです。僕は「発酵デザイナー」という肩書で、日本各地の発酵文化を訪ねる仕事をしています。 この連載では、おすし文化の進化系をご紹介していきます。

アジアのなれずし

以前の記事でも紹介した通り、江戸前ずし登場以前の発酵ずしの起源は東南アジア。

▶ アジアなれずしの記事へ

僕もアジア各地で様々な発酵ずし(主になれずし)を食べてきました。今回は日本含めアジア各地のなれずしを比較しながらおすしの文化の源流を考えてみましょう。

まず、各国のなれずしを僕なりに分類してみたいと思います。

【食べ方】生で食べる・焼く・揚げる

【発酵速度】短期発酵(2日〜1週間) ・長期発酵(数週間以上)

この軸で考えるとまず整理しやすい。日本のなれずしは、長期発酵させて生で食べるタイプ。

対して大陸アジアのなれずしの主流は、短期発酵タイプ。そのうえで、タイ・ラオスは生で食べる、中国南西部・ミャンマーでは焼く・揚げるタイプが多く実は大陸アジアでもいくつかの傾向があることがわかりました。

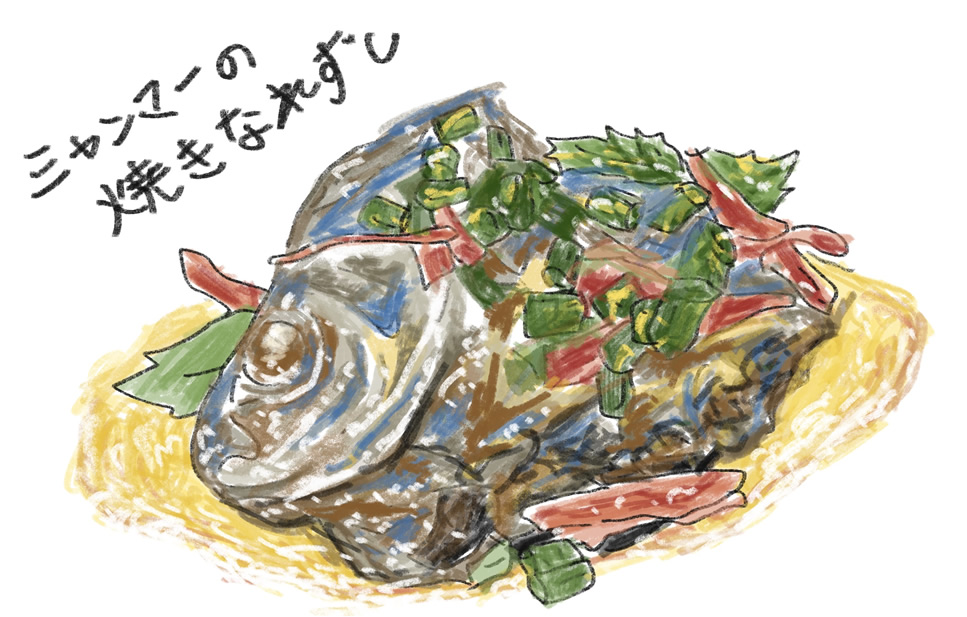

何度も調査に入ってたくさん見てきたのが、雲南省はじめ中国南西部からミャンマー山間地に分布する川魚のなれずし。コイやフナの類の淡水魚の腹を割って米をぎっしり詰め、香草類とスパイスと一緒に数日~一週間ほど漬け込み、それをたっぷりの油とからめて焼いたなれずし焼き。

かなり酸っぱいのですが、油と香りでうまく中和されて食欲の進む味に仕上がっています。

これはおかずとして普通に美味しい。けっこう理解できる。なんなら週3くらいで食べても全然オーケー。

大陸アジアの面白みが詰まった日本とは全く違うごちそうとしてのなれずしと言えるでしょう。

生食の謎

一方、タイ・ラオス型。

これは食に関する衛生観念が強めの日本人にとってはやや不安になるかもしれません。

代表的なのはタイのネーム。

豚肉のソーセージを発酵させていくのですが、日本のなれずしのように塩漬けにすることもなく、米で床をつくらずまぶす程度。こんな感じで数日しか発酵させない生の豚肉が食中毒を起こさないのが不思議でした。

火を通したほうが安全なのに、なぜ生で食べる?

他にもラオスにはソムパーというなれずしがあります。これもシンプルで5%程度の塩ともち米とニンニク、唐辛子を淡水魚にまぶして2-3日発酵させて終了。これを生で食べます。えっ、大丈夫なの…?と不安になりますが問題なし。

長期熟成させていないのでやや魚の生臭みがあるのですがニンニクと唐辛子で中和されて、僕はかなり好きな味でした。

日本酒というより焼酎によく合いそうな味です。

なぜ中国・ミャンマー型のように火を通さず生でも食べるのか?

ラオス料理に詳しい友人に聞いてみたところ、

「ラオスの田舎は最近まで中華料理の影響が少なく料理に油を使わなかった」

との答え。なるほど。

確かに油なしでなれずしを焼くと米の部分が鉄板や網にくっついちゃうので生で食べるのが主流になったのでしょうか。

ちなみにラオスには、なれずしを空中で炙る調理法があるそうです。確かにこれなら火を通せる!

中国で見たなれずしは当然中華料理の油たっぷり調理の系譜があるわけなので揚げ焼きにしていたわけですね。納得。

ちなみに塩が少なく数日の発酵のみで限りなく生に近いのに安全性はどうやって担保しているのか?

という疑問に対しては、あくまで僕の仮説ですが、ちょっと心当たりがあります。

塩分が少ない状態で働く乳酸菌には、高速で酸を作って雑菌が入れない酸性環境を作ることができる菌がいます(ヨーグルトの発酵をイメージしてください)。

彼らをなれずしにうまく呼び込めば、雑菌に侵される前に乳酸菌を優勢の発酵環境をつくることができます。

つまり、意図的に塩を少なくして短期決戦で発酵させることで安全性を担保している。塩を入れて長期発酵させる日本のなれずしとは真逆の発想なわけです。

タイ・ラオスは年中初夏のような気候で、乳酸菌が働くにはちょうどいい温度。これもまた高速発酵が可能なコンディションなのでしょう。

東南アジアより寒く、長期で発酵させる必要のあった日本では、酸っぱさがほどほどで塩味の強く身が溶けてドロッとした熟成チーズ状のなれずしができあがったのではないでしょうか。

同じ発酵すしの起源が、気候風土に合わせてトランスフォームしていく。たいへん興味深い現象です。