第6回 ヴィーガンずしの新潮流

古くて新しい?

はじめまして。小倉ヒラクです。僕は「発酵デザイナー」という肩書で、日本各地の発酵文化を訪ねる仕事をしています。 この連載では、おすし文化の進化系をご紹介していきます。

北陸の葉ずし

福井の山村を巡っていた時のこと。地元のお母さんに正月や季節の集まりの時につくる料理を習う機会がありました。

そのなかで印象に残ったのが「葉ずし」と呼ばれる、魚を使わず野菜や山菜だけでつくったおすしの文化。福井はじめ北陸一帯では、郷土食の文化は浄土真宗と深く結びついています。

北陸の浄土真宗(一向宗と呼ばれたりもします)の信徒は、ふだんは魚など動物性たんぱくを摂ってもいいのですが、月に一度の法要や、お寺での集まりの時には必ず精進料理のみを食べる決まりになっています。

みんなで集まるハレの日に菜食主義(ベジタリアン)になる、という北陸ならではの信仰のなかで育まれてきたのが、この葉ずし。「ハレの日の精進料理」なのですね。

ミョウガのピンク色、ニンジンのオレンジ色、しいたけの茶色など、色とりどりのネタをシャリに載せるか混ぜるかして、アブラギリという葉っぱで挟んで食べます。

お母さんたちが持ち寄る葉ずしは色とりどりで、植物性の食材オンリーですが、心華やぐような仕上げが見事でした。

ヴィーガンずしの登場

北陸の懐かしいローカルずしが継承されている一方で、欧米を中心に「トレンドの食文化」としてヴィーガンずしが人気を博しています。

肉・魚はもちろん卵や乳製品も使わない、ヘルシー&エココンシャスな若い世代を中心に、植物性の食材だけのSUSHIが台頭。

僕もアメリカの高級ヴィーガン料理専門レストランで食べたことがあります。とはいえコースの中の一部だったので、今回この記事を書くにあたって改めて、東京にある海外のお客さんの集まるレストランでヴィーガンずしディナーを体験してみました。

最初に出てきたのは、カルフォルニアロールスタイルの巻き寿司。キュウリや紫蘇を巻いたシャリにさらにアボガドを載せ、アボガドの上には醤油のもろみをトッピング。食べてみると、キュウリのシャキシャキの食感、紫蘇の香り、アボガドの濃厚な味わいに発酵のうま味が融合してまことにリッチな味わいです。

ガマンしてる感、ぜんぜんない..!

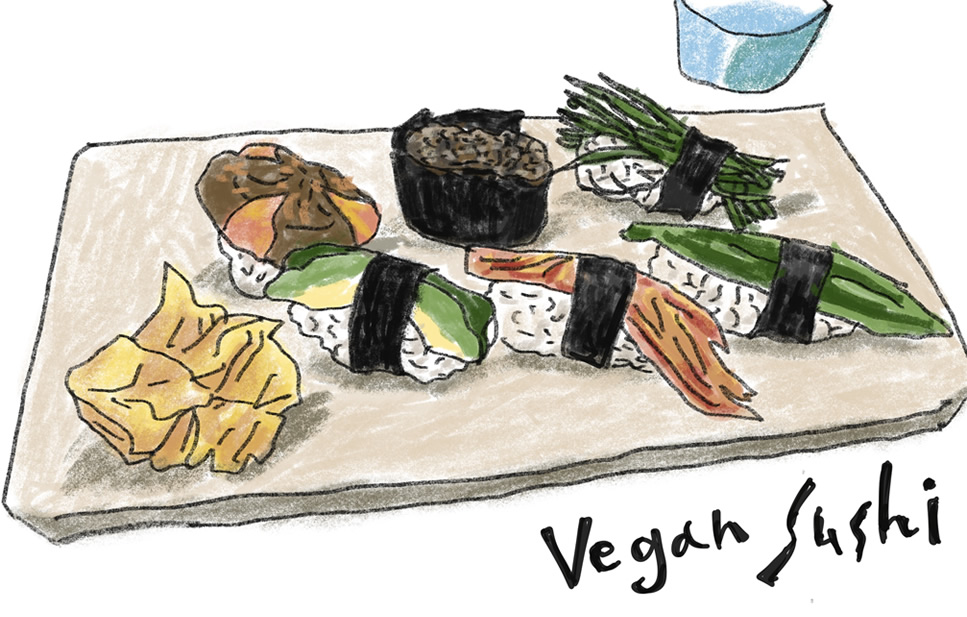

次に出てきたのがにぎりずしのプレート。定番の芽ネギやしいたけに加え、オクラやミョウガなど、食材の個性を活かしたネタがあしらわれ、どれも食べ応えアリ。

ミョウガはエビのような形に、しいたけは炙ったサーモンのようで見た目も華やかです。

さてこのヴィーガンずし。何貫か食べていると北陸の葉ずしのことを思い出してしまいます。

見た目は魚を主体にしたすしを意識しながら、味は魚の代替ではなく、あくまで野菜や山菜の特質を活かした植物性の魅力を引き出す工夫がいっぱい。

ちなみに日本酒が大好きな僕にはヴィーガンずしはうってつけ。脂味や塩味が少ないので、日本酒をじっくり味わうにはぴったりでした。

そんな魅力的なヴィーガンずしですが、一点リクエストがあるとしたらシャリの仕上げ。魚のすしよりもシャリの存在感が際立つので、使うお酢の種類や調合、米の握り具合にこだわる必要があります。

その点でいうと、福井のお母さんの葉ずしは完璧。おにぎりのように固すぎず、程よく空気の入った絶妙な質感、そして酸がしっかり効いてほんのり甘い酢飯の仕上げ。長い年月磨かれてきた熟練の味わいでした。

単なる代替グルメではない!

植物性のすしの世界は実に楽しい。また次のすしディナーはヴィーガン仕様にするかもしれません…!