寿司が世界へ広がっていく中で、大きな変容を遂げた地域のひとつが北米です。アメリカ合衆国やカナダでは、戦後の社会的・経済的な変化を背景に、日本人・日系人による寿司・和食レストランが次々と誕生し、「川福」に代表されるSUSHI BARや現地の嗜好に応じたスシロールなどの工夫によって、SUSHIは次第に存在感を高めていきました。

さらに、サーモンの爆発的普及や冷凍物流の整備に加え、健康志向の高まりや異文化への関心といった社会的背景も相まって、SUSHIは次第に一般の人々にも親しまれる存在となっていきました。やがて、寿司は単なる日本料理を超えて、グローバルな食文化としてのSUSHIへと成長していきます。

本章では、北米におけるSUSHIの大衆化やフュージョン寿司といった多様な広がりから、スシロールに象徴される創造的なスタイルの展開、受容を加速させた食材や流通をめぐる環境の変化、さらには持続可能なSUSHIの取り組みに至るまで、SUSHIがこの地でどのように変容し、拡張していったのか、その歩みをたどります。

黎明期(19 世紀末~1940年代前半)

日系移民とSUSHIの萌芽

北米におけるSUSHIの歴史は、19世紀末の日系移民の到来とともに始まりました。1887年、ロサンゼルスに開業した「大和屋」は、アメリカにおける最初期の日本料理店の一つでSUSHIも提供されていました。また、1899年の『ロサンゼルス・タイムズ』にもSUSHIが登場しており、当時すでに一定の認知を得ていたことがうかがえます。

もっとも、この時期のSUSHIは主に日系移民社会で食される料理であり、一般のアメリカ人にとってはまだエキゾチックな異国料理でした。また、当時は握り寿司よりも巻き寿司やいなり寿司といったスタイルが主流で、現地の気候や輸送事情にも適応した形で提供されていたと考えられています。

ハワイにおけるSUSHI文化と三越ハワイ店

アメリカ本土よりも早い段階でSUSHI文化が根づいた地域がハワイです。多くの移民が暮らし、多文化が交錯するハワイでは、早くから日本食が受け入れられていました。1940年には、ホノルルに日本の高級百貨店「三越」が進出し、店内には江戸前寿司を提供する寿司専門レストランも設けられました。

しかし、翌1941年の太平洋戦争開戦により状況は一変。1943年に三越ハワイ店は閉鎖し、海兵向けの社交クラブへと転用されました。このようにSUSHI文化の浸透は戦争によって中断を余儀なくされましたが、戦前に築かれた土台は戦後のSUSHI文化復興を支える土壌となりました。

復興と普及(戦後~1950年代)

戦後の再出発とハワイでの再定着

第二次世界大戦によってSUSHIは一時的に衰退しましたが、戦後の復興とともに少しずつその姿を取り戻していきました。とくにハワイでは、戦前からの土台が残っていたこともあり、1950年代に入るとSUSHIの再定着が進みました。地域のイベントや祭りではSUSHIが振る舞われ、家庭やコミュニティのなかでも再び日常の一部として楽しまれるようになっていきました。

この時期にはSUSHI専門のレストランも登場し、レシピ本の刊行や料理教室の開催、さらにはスーパーマーケットでの寿司ネタ販売などを通じて、SUSHIは家庭でも作られる料理として身近な存在になっていきます。

アメリカ本土での広がりと食文化としての定着

1950年代に入ると、SUSHIはアメリカ本土でも広がりを見せ始めます。まず西海岸で人気を集め、やがて東海岸にも波及しました。ワシントンD.C.の公式晩餐会にSUSHIが登場してメディアで注目を浴びると、ニューヨークのレストランでも提供が始まります。

また、1952年の「移民国籍法」の改正によって、日系人による不動産の取得や投資が可能になると、日本食レストランの開業が増え、SUSHIの普及はさらに広がりました。このような変化を背景に、SUSHIは次第に「特別な日本料理」という枠を超えて、アメリカ社会における新たな食文化“SUSHI“として定着していきました。

躍進期(1960~1970年代)

本格的なSUSHI BARの登場

1960年代に入ると、SUSHIはアメリカ社会において徐々に市民権を得ていきましたが、当時主流だったのは巻き寿司やいなり寿司であり、日本料理といえば「スキヤキ」が一般的なイメージでした。そうした中、貿易商の金井紀年が仕掛け人となって、ロサンゼルスのリトル・トーキョーにある日本料理店「川福」「東京会館」「栄菊」などで、カウンター形式で本格的な握り寿司を提供するスタイル“SUSHI BAR“が始まりました。

SUSHI BARの登場は、SUSHIを特別な場で食べる異国料理から、都市で気軽に楽しむ洗練された外食へと変化させる大きな転機となり、SUSHIそのものだけでなく、提供スタイルや空間のあり方も、アメリカ人のライフスタイルに合う形へ適応していきました。

第1次SUSHIブーム:スシロールの誕生

さらに1960年代後半には、アボカドやカニカマなどを使った巻き寿司、いわゆる「スシロール」が登場します。当時の欧米人には、黒くて独特な風味を持つ海苔に対して抵抗感を抱く人が多く、海苔を内側に巻いてシャリで覆う「裏巻き」のスタイルが考案されました。こうした工夫などによって、SUSHIは幅広い層にとって身近な存在となり、やがて巻き起こるSUSHIブームの引き金となっていきました。

アボガドやカニカマなどを裏巻きにしてトビコをちらすのが一般的

生魚を使用することが、カリフォルニアロールよりさらに進んだ点

万国博覧会と回転寿司の登場

SUSHIブームをさらに加速させたのが、1970年に開催された大阪万博です。万博では、日本の先端技術や食文化が世界に向けて発信される中、元禄寿司が披露した回転寿司が来場者の大きな注目を集めました。ベルトコンベアに乗って流れる寿司は、その合理性や楽しさによって人々を魅了し、日本食の革新性を象徴する存在となりました。

1974年に元禄寿司がニューヨークへ進出すると、回転寿司の存在は広く知られるようになり、さらに1978年に元禄寿司の特許が失効すると各社の参入が相次いで、低価格で手軽に楽しめる回転寿司は急速に拡大しました。一方、都市部を中心に高級志向のSUSHIも発展し、こうした階層的な広がりを通じて、SUSHIは北米で日本を代表する料理としての地位を確かなものにしていきました。

世界的流行(1980~1990年代)

サーモンの爆発的普及

従来、天然の鮭は寄生虫がいるため、生では食されていませんでしたが、1986年にノルウェーが養殖サーモンを日本に売り込む「プロジェクト・ジャパン」を本格展開すると、特に、回転寿司市場においてサーモンは大きな支持を集めました。

やがて、生臭さが少なくマイルドで脂の乗った味わいは、日本だけでなくアメリカや世界各国で人気となり、サーモンは回転寿司やスシロールの定番ネタとして定着しました。日本のサーモン輸入量は20年で2万倍に達しましたが、アメリカでもサーモン輸入量は驚異的に増加し、第2次SUSHIブームの火付け役となったのです。

メディアとポップカルチャー

1980~90年代の映画・テレビ・ファッション誌はSUSHIをクールな日本文化として取り上げました。TVシリーズ『セックス・アンド・ザ・シティ』でSUSHIがヘルシーでおしゃれな食として描かれると、女性層への訴求力も高まりました。

こうしたポップカルチャー効果により、SUSHIは単なるエスニック料理を超え、アメリカのライフスタイルと結びついたファッションアイコンへと変貌し、1990年代末にはハリウッドやロンドン・パリといった世界中の一流ホテルにSUSHI BARが常設されるようになっていきました。

発展と多様性、持続可能なSUSHIへ(2000年代~)

多層化と成熟する市場

2000年代に入ると、SUSHIはさらに多様な形へと発展していきます。回転寿司やスーパーのSUSHIコーナーは、手軽さと低価格を武器に裾野を広げ、都市部ではOMAKASE形式の高級店が増加。さらに、酢飯にアボカドやBBQチキンを巻いたスシブリトー、フラットブレッドに魚介をのせたスシピザなど、アメリカの食文化と融合したフュージョン寿司も次々に登場しました。

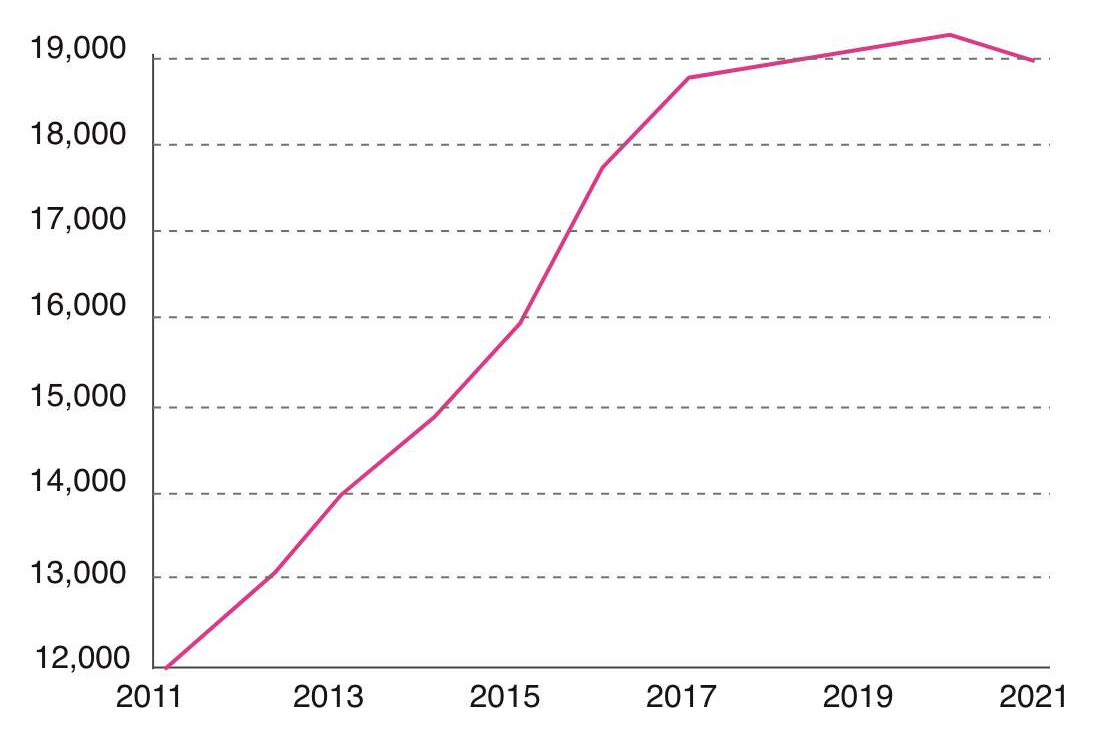

こうした幅広い選択肢の中で、消費者はライフスタイルに合わせてSUSHIを楽しめるようになった一方で、寿司レストラン数の増加には鈍化も見られ、北米におけるSUSHI市場が次の段階へと移行しつつあることがうかがえます。

広がるサステナブル寿司の取り組み

サステナブル寿司とは、生態系への負荷を抑えて漁獲された魚介類を用いた寿司のことを指し、2000 年代以降、北米では海洋環境への関心の高まりから、資源の持続可能性を重視した取り組みが広がりました。水族館やNGOが発行する「サステナブルSUSHIカード」では、ネタの産地や漁法に応じて寿司ネタが色分けされ、“良い寿司・悪い寿司”が評価されるようになっています。

また、ツナ風の大豆ミートなどを使ったヴィーガン寿司も登場し、消費者自身が「どのネタが環境に優しいか」を判断しながら寿司を選ぶようになってきており、日本の「鮮度や味」を重視する価値観とは異なる基準が広がっています。

サーモン大国カナダのSUSHI

日系移民と西海岸におけるSUSHIの発展

カナダのSUSHI文化は19世紀後半の移民から始まり、戦時中の強制収容で一時途絶しましたが、戦後の世界的ブームを機に復興しました。

日系人が多く暮らすブリティッシュ・コロンビア州を中心に広がり、現在ではバンクーバーに450店以上、トロントに320店以上の寿司店が軒を連ね、スシロールからOMAKASE まで多彩なスタイルが定着しています。

サーモン大国の光と影

SUSHI文化の浸透とともに、サーモンは世界中で定番ネタとして広く浸透しました。カナダは世界有数のサーモン生産国ですが、主要生産地であるブリティッシュ・コロンビア州では、環境汚染や野生生態系への影響が問題視され、養殖産業に対して厳しい視線が向けられています。

近年では、海洋養殖の段階的禁止に踏み切るなど、サステナビリティを重視した政策が進められていますが、大きな経済損失や業界の反発などもあり、カナダのSUSHI文化では、サーモン大国ならではの課題が突きつけられています。

北米におけるSUSHIの歩み

アメリカ合衆国、カナダといった北米におけるSUSHIは日本料理という異文化の受容から始まり、創造的な再構成を経て、多層的で洗練された食文化へと発展してきました。

スシロールや回転寿司の登場、サーモンの普及による大衆化、SUSHI BARやOMAKASEによる本格的な寿司の浸透、こうした変化の中で、寿司は日本食から北米の食文化SUSHIへと変貌を遂げましたが、一方では持続可能性をめぐる葛藤など、新しい課題も浮かび上がっています。

なぜ、SUSHIは世界中に広がったのか。次章では、移民文化がより色濃い南米に舞台を移し、遠い土地での変容とその先にある可能性を探っていきます。

出典:

※1 Niday Picture Library / Alamy

※2 Kauai Colors / Alamy

※3 Erik Lattwein / Alamy

※4 Andriy Blokhin / Alamy

※5 BoldData https://bolddata.nl/en/growth-sushi-restaurants-comes-to-halt/

※6 megapress images / Alamy