第6回 キリッと酸っぱくて

食べやすい、

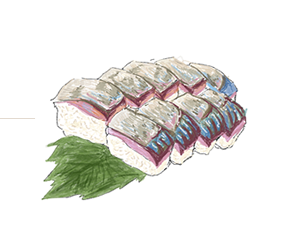

江戸の味覚。きずし

はじめまして。小倉ヒラクです。僕は「発酵デザイナー」という肩書で、日本各地の発酵文化を訪ねる仕事をしています。

この連載では、発酵の視点からおすしの歴史を辿っていきます。

現代人にもおなじみ、サバの酢〆

なれずし→いずし→柿の葉ずしと、おすしの変遷をたどってきました。今回はいよいよ現代に生きる僕たちにもおなじみ、サバの酢〆のおすしです。関東だとシメサバ、関西だとサバきずしと呼ばれる、おすし屋さんの定番中の定番。見慣れたこのおすしを掘り下げてみると、古代から現代までのおすしの系譜が見えてきます。

まずは作りかたを見ていきましょう。脂ののったサバを三枚におろし、1〜3時間ほど軽く塩漬けにします。その後塩を落として、30分〜1時間ほど酢漬けにして出来上がり。塩によってサバの細胞膜が変質し、酢が浸透しやすくなるのですね。

塩味と酸味によって脂がさっぱりし、刺し身とは違うキュッと締まった味わいになります。ちなみに高級な料亭やおすし屋さんでは、塩漬けの前に砂糖を揉み込んでさらに上品な味わいに仕上げたりします。

関西で「きずし」と呼ばれるこの即席おすし、「き」は「生」のこと。つまり「生のおすし」ということ。この「生」は、「熟」、つまり発酵させたおすしとの対比が前提になっています。

福井のサバのなれずし

古来から京都はじめ関西にサバを送っていた福井県南部では、今でもサバのな(熟)れずしが家々でつくられています。数ヶ月から1年以上の時間をかけてサバを乳酸発酵させ、長持ちする保存食に仕上げていくのですね。べらぼうに美味しい食べ物なのですが、そのぶん手間も膨大にかかり、気軽に食べられるようなものではありません。時代が下るとともに、前回取り上げた柿の葉ずしのように1〜数週間で弱発酵させるようになり、やがて江戸時代の後半になり酢が普及してくるに従って、乳酸発酵のかわりに酢の酸を使って手軽におすしをつくるようになりました。

おすしの「す」は「酸」。おすしの起源とはつまり「酸っぱし」、魚とお米をあわせて酸っぱくおいしく仕上げたものなのですね。

お供えものから庶民のごちそうへ

なれずしのような古代のおすしは、神様にお供えする特別なハレの日の食べ物でした。貴重な海の幸を手間をかけて美味しくすること、それ自体が神様への感謝と畏怖の念を伝える行為だったのですね。しかし、時代が下り、発酵がだんだん弱くなり手間と時間がかからなくなっていくのとあわせて、おすしは神様の世界から人間の世界へと降りていきます。

決定的だったのは江戸時代。乳酸発酵からお酢でネタと米を〆るようになってから、おすしは食べたい時にいつでもつくれる「庶民のファストフード」になったのです。これが「江戸前ずし」、古代東アジアの文脈から飛躍した日本ならではのおすし文化の誕生なのです。

僕は知らない街のおすし屋さんに行くと、最初にサバのきずしを頼みます。板前さんの魚の目利きと下処理の腕前がわかるので、自分が良い店に入ったかどうかが判断できるのが理由の1つ。もう1つはおすしの辿ってきた歴史に想いを馳せながら素朴で酸っぱい味わいを楽しめるからなのでした。