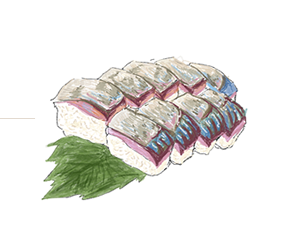

第2回 水田文化の象徴、

フナのなれずし

発酵したおすしの代表格

はじめまして。小倉ヒラクです。僕は「発酵デザイナー」という肩書で、日本各地の発酵文化を訪ねる仕事をしています。

この連載では、発酵の視点からおすしの歴史を辿っていきます。

滋賀県琵琶湖の名物郷土料理、フナのなれずし。発酵マニア涎垂の珍味の代表格です。このなれずしは、東アジアの魚の漬物、「鮓」の文化が日本に根付いた大変興味深い食べ物なのです。いったいどのようなルーツを持ったものなのか、歴史とレシピを紐解いてみましょう。

水田の恵みを醸す

滋賀県の琵琶湖周辺は、古代に一瞬だけ都(大津京)が置かれていたように、土と水が豊かで起伏が少なく、稲作で多くの人口を養うことができる穀倉地帯です。フナのなれずしは、そんな琵琶湖周辺の土地の特性を活かした食べ物なのですね。

この土地の伝統的な稲作では、琵琶湖から田んぼに水を引き込んで稲を育てていきます。水が張られている温かい時期、ニゴロブナが田んぼにやってきて小さな虫を食べます。農薬がない時代は、生き物の力を借りてうまく稲を育てていたんですね。水田で育ったニゴロブナとお米が、なれずしの原料になります。

米と魚の乳酸発酵

それではフナのなれずしの製法を簡単に解説しましょう。

まずニゴロブナを洗って内臓を取り、2〜3ヶ月塩漬けした後、水でよく洗って塩を切ります。

魚の身に飯米を詰め、同じく飯米を敷き詰めた樽に漬けて重しをし、数ヶ月〜2年ほど発酵・熟成させて完成です。

魚と米を合わせることで乳酸発酵が起こり、魚の身が酸っぱくなって保存作用が生まれます。塩と酸味の二重の抗菌効果で、雑菌の繁殖を防ぐ保存食の知恵です。

21世紀の現代でも、滋賀では各家庭でめちゃ手間のかかるなれずしが手づくりされています。

それぞれの家で味の個性が違ってくるのですが、ポイントは重しの丁寧さと雑駁物の取り除きかた。臭みのない上手なふなずしは、漬け込む時にしっかり重しをして酸素を追い出し、漬け込むあいだに表面に上がってくる臭い上澄みを丁寧に取り除くことで生まれます。

この工程をサボると、かなりクセのある風味になってしまうのですが、こういうややサボり気味のなれずしこそ「クサくてたまらん!」という好事家もいたりします。このあたりが発酵したおすしの面白みですね。

素人からプロまで様々な仕込みの現場を見学してきましたが、最も記憶に残っているのは、琵琶湖の中に浮かぶ沖島のふなずし。

ここでは漁師さんたちが岸辺のテトラポットの上でふなずしを仕込むのです。

発酵途中に表面に上がってくる雑駁物を琵琶湖の水で定期的に洗い流すことで、澄んだ風味でキュッと締まったなれずしができあがるんですね。

田んぼで育ったフナを田んぼの米で乳酸発酵させておすしにし、それを同じく田んぼの米で醸した日本酒と合わせる。フナのなれずしは、日本の水田文化の原型を留めた、由緒正しい発酵食品。平安時代にはすでに作られ、朝廷に献上されていました。庶民の食べ物ではなく、神様に捧げる貴重な食べ物でした。

今でもプロのつくったなれずしは、特別な日のギフトとしてなかなかのお値段で売られています。

滋賀に行った時はぜひお土産にどうぞ。

次回は北海道に伝わる「サケのいずし」を取り上げて北の大地での発酵の文化を見ていきましょう。