手巻き寿司に適した初摘み

「海苔が替わると、確実に寿司の旨さは変わります」、そう話すのは、神戸の人気店「蔵の料亭 さかばやし」で料理長を務める大谷直也さんだ。「さかばやし」では、節分に恵方巻を売り出し、例年の如く完売したそうだ。地産地消を謳う同店にあっては、やはり海苔も地元産。神戸ブランドでもある須磨海苔を使用して巻き寿司を作っている。「恵方巻もそうですが、特に貝類を用いた軍艦巻きを作った時に海苔の良し悪しを実感します。いい海苔を使わないと具材(寿司ダネ)に負けてしまうんですよ」と言う。大谷料理長がそう指摘するように海苔と寿司には、切っても切れない程の関係性がある。江戸中期にはふとしたきっかけで巻き寿司が誕生した。最初はフグの皮や和紙で巻いていたらしいが、それでは食べる際にどうしても和紙や皮を取り出さねばならない。いっそ食せる海苔で巻いたらどうかというのが、そもそもの出合いだと伝えられる。文化5年(1716)頃に品川で海苔養殖が始まったおかげで、江戸市民に海苔が好まれていた事もあって一気に巻き寿司のスタイルが広まった。海苔と日本人の繋がりは古く、奈良時代の大宝元年(701)に制定された「大宝律令」の中にすでに海苔が出て来る。大和朝廷への調(今の税金)の一つに他の海藻類と一緒に「紫菜(むらさきのり)」が記載されているのだ。当時はまだまだ貴重品で、貴族や僧侶が食す程度の存在だった。現在の海苔のイメージに繋がる板海苔が登場するのは、ずっと後の時代、江戸時代も中期まで待たねばならない。その頃、浅草では紙の生産が盛んで、紙を漉きあげる技術を応用して簀で漉く四角い板海苔ができている。文化年間には品川沖で海苔の養殖が始まり、やがて板海苔は身近な存在になって行った。

海苔の歴史の蘊蓄(うんちく)を書くと長くなりそうなのでこのくらいにして海苔の生産や使い方に話を転じよう。私の友人に食の通販を行う「いただきますねっと」(大阪府豊中市)の杉森史明さんがいる。彼は海苔の加工や小売・卸売を行う「ホーリョウ商事」(佐賀に工場を持つ)にかつて属していた事もあって独立した今でも同社の海苔を販売している。コロナ禍前までは、佐賀の海苔漁師とも親しく接していてその漁師が採った海苔を売っていたくらいだ。関係上有明産の海苔を扱っており、海苔について色んな情報を持っている。そこで杉森さんに海苔について生産・販売面からの話を聞こうと訪ねた。

我々は海苔といえば、板海苔を想像してしまうが、加工する前の生海苔もあれば、板海苔、切り海苔、刻み海苔とあってその形状もバラバラ。一般的に寿司に使うのは乾海苔が多いようだが、それを焼いた焼き海苔もあってどちらかというと、後者を好む人もいる。また、関西で人気の味付け海苔は、乾海苔に醤油やみりんを塗って作ったもの。明治2年(1869)に天皇が久々に京都へ里帰りする際のおみやげとして誕生した。明治天皇が「面白い江戸土産を」と依頼し、「山本海苔店」の二代目・山本徳治郎が長時間の移動に耐え、風味を保つようにと醤油・みりんで味付けしたのが始まりだといわれている。そんな経緯から関西で味付け海苔が根づくのだが、一枚一枚手作りで醤油を塗っていたのでは高級品の域は脱せなかった。昭和6年(1931)に大阪の山徳商店(現「ニコニコのり」)がロール式自動味付け機を開発し、加工量が増大。コストダウン化を図ったので安価に出せるようになり、関西で爆発的に広まった。今でも首都圏は焼き海苔嗜好(江戸期の海苔生産や巻き寿司人気に因している)で、関西は味付けのりを好むという構図があるのは、こんな海苔の歴史があるからだ。

ところで杉森さんは、海苔の違いを知ってもらおうと、私に初摘みと二番海苔の焼き海苔、巻き海苔(乾海苔)を出してくれた。巻き海苔とは、海苔の入札に出たもので一次加工(水分を飛ばす)後に火入れして作ったものだ。試食として各々で巻いた干瓢巻きが皿に載っている。「各々の良さがあるので体感してみてください」と杉森さん。巻き海苔は粘りがあって杉森さん曰く「関西ではこれをよく使う」らしい。一方、焼き海苔は風味があって口内で色んなもの(寿司の味)が混ざって旨さが出る感じに。杉森さんによれば「特に有明産海苔は口溶けがよく、関東では焼き海苔で巻く人が多い」そうだ。初摘みは、文字通り11月中旬~1月上旬に収穫された一番海苔で、見ためは他の海苔と何ら変わらないが、食べると明らかに差がある。海苔本来の香りと柔らかい食感を持っており、歯切れも違っている。「いただいますねっと」では、これまでの関係から有明産海苔に特化しており、初摘みで構成される「有明育ち」(ホーリョウ商事)を薦める事が多い。杉森さんは、初摘みと他の海苔の違いを新茶になぞらえて説明するようだ。「新茶が旨いのと同じです」と。消費者も口溶けが全く違うと好むようで、「海苔の香りが違うから初摘みを食べたら、ずっとそれを求める人が多い」と話す。初摘みの柔らかさは、伸ばさずに摘んでいるからで、それが旨みに繋がっていると説明していた。杉森さんが販売する海苔のパッケージには初摘みだけは明記しており、二番摘み、三番摘みにはその事が触れていない。だから顧客もパッケージを判断基準にして求めるのだろう。私が味わった感じだが、初摘みは手巻き寿司に適しており、二番摘みは巻き寿司に用いるのがいいように思えた。杉森さんに伝えると「硬いと混ざり合うのに時間がかかるので、柔らかくて口溶けのいい初摘みは巻いてすぐに食べるのがいい。片や二番摘みは、歯切れがよくて柔らかすぎないから巻いて時間が経ってもその味を保つんです。一概に海苔と言ってもそんな違いがあるのが面白いでしょ」と説明してくれた。そして「海苔が替わると寿司の味も違ってきます」とここでも前出の大谷料理長と同じフレーズが聞かれた。さらに「初摘みなら寿司ダネが1ランク落ちても大丈夫」と太鼓判を押していた。

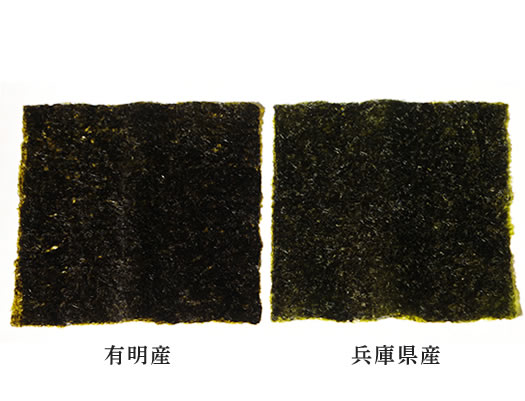

有明産と兵庫県産の違いは?

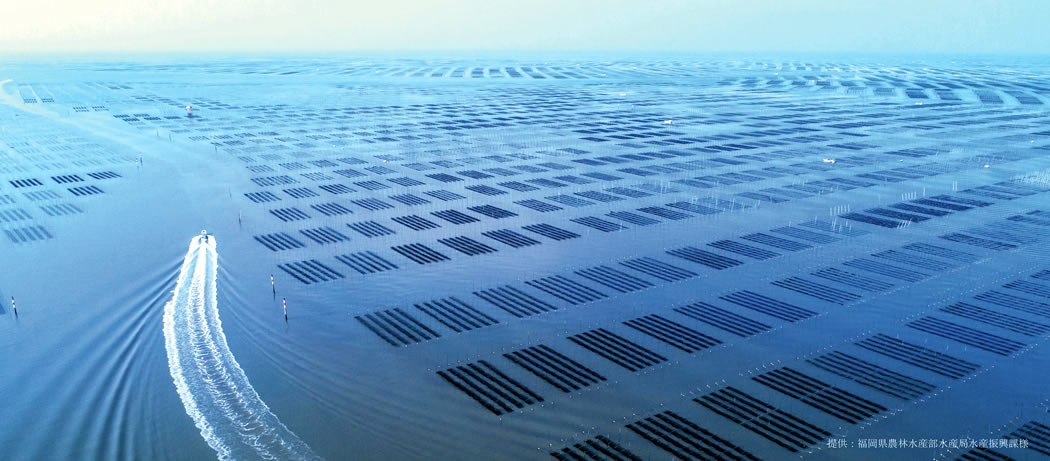

日本の海苔産地といえば、大別すると佐賀・福岡・熊本の三県に跨る有明産と、兵庫・香川で多く産する瀬戸内産が代表的。数年前までは前者が約半分のシェアを占め、後者は3割になるといわれていた。瀬戸内産でも特に兵庫県が産地で、昭和40年代に同地で浮き流し漁法が確立されて参入する漁師が増え、短期間に大生産地へと上り詰めた。ちなみにこの二つの産地では海苔の養殖の仕方も異なる。有明海では、海に支柱を立ててその支柱に網を張る、いわゆる支柱式で海苔を養殖している。最大6mもの干満差があるから支柱式が適しているそうで、満潮時に海苔が海水に浸かる事で海の栄養を吸収し、干潮時には海面から上がり日光を浴びて旨みを蓄える。世界有数の干満差と多くの河川が海に注ぎ込む事でたっぷり栄養を吸収し、その旨みに繋がっているようだ。片や瀬戸内産は、島々で閉鎖され、風や波の影響が少ない。だから筏に海苔網をつないで海面に浮かべる浮き流し養殖が主流となっている。兵庫県下でも代表的産地に挙げられる明石や林崎は潮流が速く、寒冬の季節風にもまれて育つのでしっとりした黒く艶のある海苔が育つといわれている。

もう少し海苔事情を聞きたくなったので、神戸に古くからある「菊屋商店」(海苔の製造・卸し・販売を行う)の三木麻差子社長を訪ねる事にした。同社は、昭和2年(1927)の創業で、まもなく百年を迎える老舗。元町の「三栄堂」で働いていた三木邦松さんが珍味を扱う商売をし、花隈で独立してから、まもなく海苔の商売を始めた。「海苔を卸売市場に置いて売ってもらうだけではなかなか売れないので自らリヤカーを曳いて有馬温泉の旅館へ売りに行ってから海苔の商売が順調に行き出した」と邦松さんの孫にあたる三木麻差子さんが話していた。「菊屋商店」といえば、“菊屋の味付け海苔”と言われるだけあって味付け海苔が有名で、大丸神戸店の前にあるショップ(直営店)でもそれを求める人は多い。「有馬の旅館で朝食に食べて帰りに直営店に立ち寄る人が多い」そうだ。「菊屋商店」の味付け海苔は、関西には珍しく甘くないのが特徴。どちらかというと東京風で、初代・邦松さんの奥さんが試行錯誤の末、今の味付けを完成させ、以来その味をずっと守っている。代表商品「招福のり」は、葛飾北斎の赤富士をパッケージに採用したもので、初摘みだけを用いて味付け海苔にしている。

私が取材に訪れた1月は、海苔業者にとっては入札の忙しい時期。その合間を縫って対応してくれた。同社では兵庫県産と有明産の二つを扱っており、入札は東二見(明石市)の海苔流通センターで二週間に一度くらいの割合でシーズンに計15回催されている。「海苔屋にとって入札は大事。ここでいい海苔を落札できるか否かによって会社の命運が変わって来ます」と三木麻差子さん。漁連が等級を記している海苔を社長自らが目利きし、データや周辺情報なども参考にしながら値付けをし、落として行く。評価ポイントは色艶や重さ、そして旨み。すかっとした味わいの海苔が◎で、ぼんやりしたものは×となる。私の個人的情報によれば、黒くて艶があり、穴が開いていないものがいいと聞いていた。ところが三木麻差子さんは、「天然の小穴が開いているのがいい」と言う。その方が味が乗るからだ。彼女は「新小穴特上」がお薦めらしく、天然の小穴が開いたそれを私に見せてくれた。「穴が大きいと下級に。味付けにもムラが出るんですよ」と話す。海苔には、等級が800ぐらいあるらしく、浜によっては多少の差は生じる。ちなみに浜とは、養殖地の事で兵庫県産は赤穂から須磨までの12ヵ所と淡路島8ヵ所で海苔が作られている。中でも目立つのは明石や林崎。明石鯛や明石ダコが旨いのと同じで、独特の潮流によってシャッフルされていい海苔が育つらしい。三木麻差子さんによると「さかばやし」が使っている須磨海苔も上々の評価のようだ。最近は有明海苔がどうやら不作で、兵庫県産の評価が鰻上りに。今シーズン(2024年12月)の入札会では、平均・最高価格とも昨年を上回り、生産量は連続全国一になっている。

けれども過去の評価や嗜好から「東京人は有明産を好む傾向が強い」と三木麻差子さんは指摘する。特にギフトはその傾向にあって直売店にも有明産でなければと買い求める人がいるそうだ。「有明産は香り・旨み・色の三拍子が揃っています。特に旨みは抜群で柔らかいのが特徴的」と言う。「兵庫の海苔を含む瀬戸内産はパリッとしてしっかりしているのが特徴」のようだ。色も黒いとされているが、今は以前ほどでもないように私は感じている。ただ海苔がしっかりしているからだろう。コンビニの直巻きおにぎりは兵庫県産に限るとの意見も聞こえて来る。

そこで「菊屋商店」(本社)からもらった有明産と兵庫県産の海苔を国道43号線を挟んだ向かいに位置する「さかばやし」へ持って行き、大谷料理長に寿司に使ってもらう事にした。「さかばやし」は、清酒「福寿」を産する「神戸酒心館」の敷地内にある同蔵の直営日本料理店だ。なので「菊屋商店」にとっても古くからつきあいのある隣り組なのだ。「菊屋商店」から届いた二種(有明産と兵庫県産)は焼き海苔で、味見した大谷料理長は「有明産は黒くてしっかりしていた。兵庫県産は磯の香りが漂い、歯切れがよかった」との印象を抱いた。なので有明産で巻き寿司を作り、兵庫県産は赤貝の軍艦巻きにしていた。巻き寿司には、焼き穴子・マグロ・茹で海老・椎茸・玉子を具材にし、しっかり詰まった感のある有明産海苔で巻いている。具の中でも形が崩れにくいとの理由から玉子は黄身カステラにしたようだ。

兵庫県産を軍艦巻きに使用した理由を尋ねると、「磯の香があったから磯の雰囲気を宿す赤貝と合わせたかった」そう。「生の赤貝のヒモを軍艦巻きにし、身を握り寿司にしました。身の方はポロッと落ちるのを防止するために兵庫県産焼き海苔を使って帯止めにしています」。大谷料理長は、普段から海苔の密度は気にしているらしく、すいているのは巻くと割れてしまうので使用しないとの事。今回の有明産焼き海苔はいい質の海苔だったので巻き寿司には適しており、食感があってよかったと評していた。磯香同士の相性を図ったという赤貝の軍艦巻きや握りも海苔がしっかりしていないと貝が勝ってしまう恐れがある。「その点、今回の兵庫県産焼き海苔はよかった」と話していた。ちなみにこの二つの寿司飯は、大谷料理長がその風味を絶賛している「三ッ判山吹」を用いた赤シャリである。「海苔が替われば、寿司の味は変わる」、そう話していた事が今回の取材でわかったように思う。やはり海苔は、寿司とは一心同体なのだろう。

◆ いただきますねっと

住所/大阪府豊中市服部本町1-6-7 TEL/06-6136-7051

◆ 菊屋商店直営店(大丸神戸店前)

住所/兵庫県神戸市中央区三宮町3-1-10 TEL/078-391-5343

営業時間/11:00~18:00 休み/なし

◆ 蔵の料亭「さかばやし」

住所/兵庫県神戸市東灘区御影塚町1-8-17 神戸酒心館蔵敷地内

TEL/078-841-2612 営業時間/11:30~15:00、17:30~21:00

休み/水曜日