「つづくをたべる」という活動

D&DEPARTMENTは、「ロングライフデザイン」というテーマのもと、デザイナーのナガオカケンメイが2000年に創業し、活動を開始しました。日本に限らず、韓国、中国にもパートナーを持ち、息長くつづくそれぞれの地域の文化や伝統から学びながら、未来に向けてのものづくりのあり方を考える活動をつづけています。

私はその中で、食のディレクターを担当していて、各地の食文化を実際に現地に足を運び、生産の現場で取材をすることはもちろん、郷土料理保存会のお母さんたちから料理を教えていただくなどのフィールドワークを行ってきました。そこで学んだことは、渋谷ヒカリエのd47食堂を中心に、メニュー開発や、生産者との交流イベント、食事会などを通して、食に関心のある方々に伝える活動をしてきました。

2024年の年始には、およそ12年の活動を経て、各地の土着の食文化である郷土料理をテーマに、店づくりのこと、郷土料理のこと、生産者のこと、の大きく3つの章立てで構成した「つづくをたべる食堂」を執筆しました。環境の変化や、社会の変化によって、これまでの食文化を残すことは本当に難しい時代になっている今こそ、たくましくつづいてきた郷土料理から学ぶことがあるんじゃないか、と考えています。

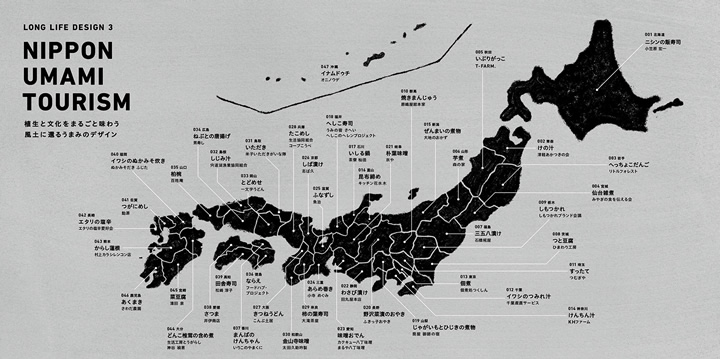

日本の郷土料理をUMAMIの視点で再編集した

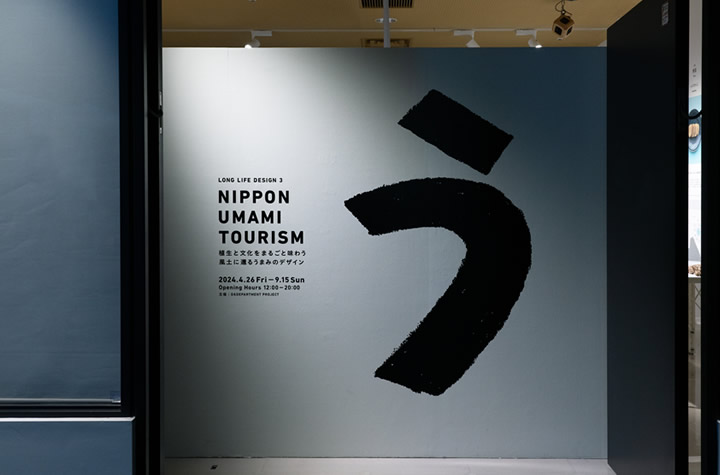

「NIPPON UMAMI TOURISM」展

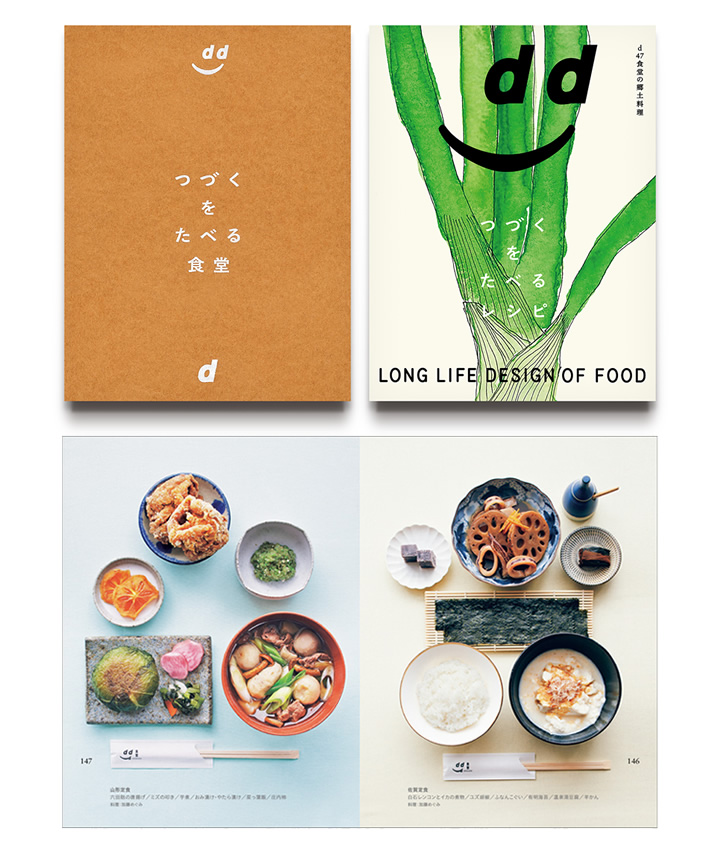

2024年4月26日から9月15日までの143日間、渋谷ヒカリエのd47 MUSEUMにて、47都道府県の郷土料理と、その文化を継承する生産者や発信をする活動家を合わせて伝える展覧会を開催しました。

会期中は、国内外より多くの来場者にお越しいただき、日本の食文化の多様性に驚く姿が印象的でした。中には、「うちの県は、もっと別の料理だってあるぞ!」という言葉も聞くことがありましたが、しめしめ、どんな思いであっても、ふと立ち止まって、自身の出身地の郷土の味を思いだし、郷土愛を感じていただくことも、一つの郷土料理を思い出すきっかけになると思っています。

実際、郷土料理を1県で1つだけ紹介をするのは難しく、なぜなら、そもそも郷土料理は各地に多く存在し、それこそ、集落ごとに少しずつ異なるものすらあるものが基本です。それぞれに優劣などはなく、どれも固有に魅力的であることに間違いはありません。もっといい料理があるんだぞ!と誰もが思っていただくことはあって然るべきだし、それこそ、料理がその土地の風土を伝え、人の記憶の中に深く深く根付いていることを示してくれている証拠だと思います。

ドネーションボックスを設置し、支援金を全額寄付をさせていただきました)

47都道府県にある郷土寿司の魅力

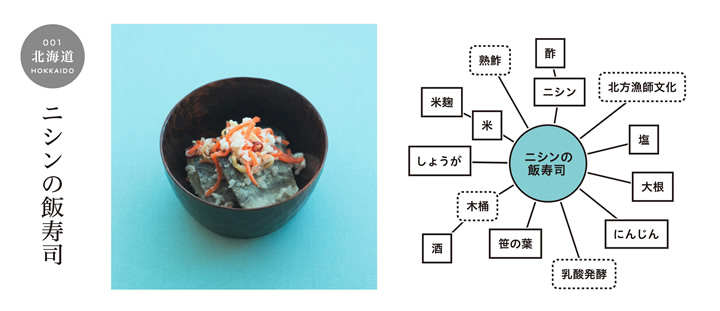

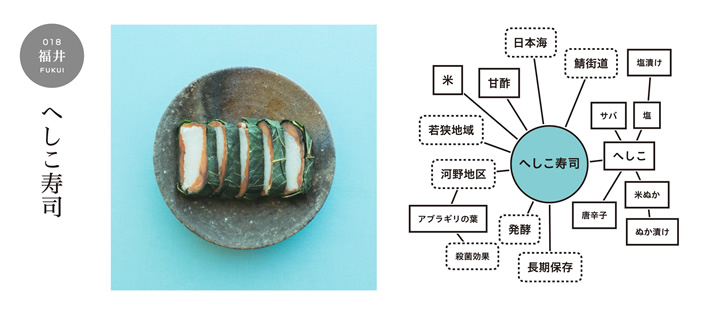

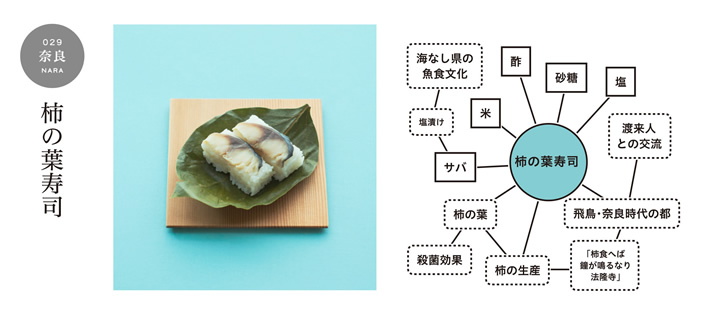

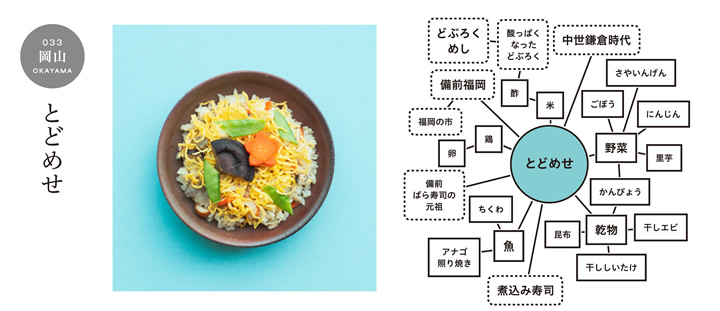

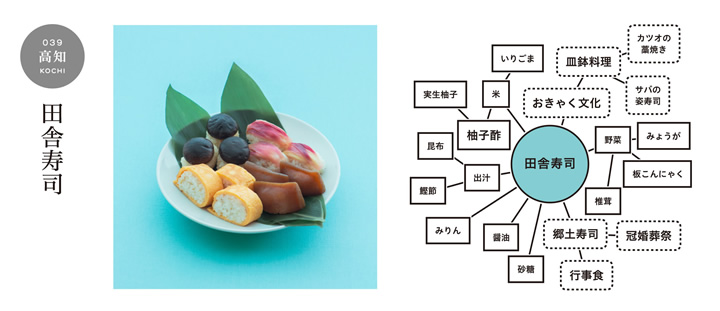

本展では、各地の「すし」にまつわる郷土料理も6県でご紹介をしていました。北海道「ニシンの飯寿司」、福井「へしこ寿司」、滋賀「ふなずし」、奈良「柿の葉寿司」、岡山「とどめせ」、高知「田舎寿司」など。日本各地の郷土寿司は各地に多様につづきます。

おそらく、47都道府県の展示を軽く5セットは企画できるでしょう。その美しく、晴れやかなすしの多様性は、日本の文化として本当に誇るべき価値だと思います。

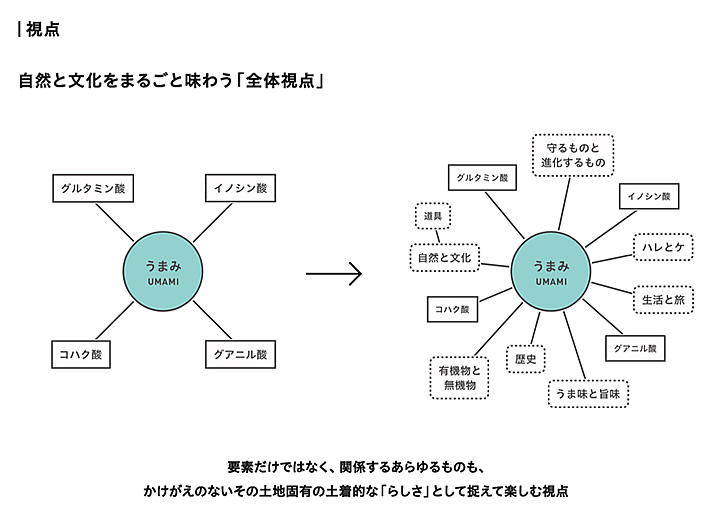

「UMAMI」という言葉は、日本語で言うところの「うま味」に相当するのが語源。昆布由来によるグルタミン酸、鰹節や動物性食材によるイノシン酸など、味の要素としての「うま味」のことを指す言葉である。ちなみに、おいしさを表す「旨味」はむしろ「delicious」を指す。

しかし、「NIPPON UMAMI TOURISM」の展示では、今までの「UMAMI」をもう少し再定義することに努めたいと思っていました。長くつづいてきた郷土料理にも、当然含まれている「UMAMI」。しかし、料理にはそれ意外にも多様な背景も含まれて料理ができあがっているもの。とすれば、料理に含まれる「UMAMI」もまた、味の要素(グルタミン酸やイノシン酸などの要素)だけではなく、背景となる自然環境や、偶然にも生まれた物語や、歴史的な背景、道具の存在、祭りや風習などに影響を受けているものなど、、、その土地の風土に密接につながっている様々な事象も含んで語られる「UMAMI」として語られる文化としての側面を大切に紡いで伝えられていくことを大事にしたいと思っています。

似て非なる「熟鮓」と「早ずし」

すしとは、そもそも、魚を長く保存するために生まれた料理法で、大きく2つに分けられます。1つは、酢を使わないすし。先にも紹介したが、飯と魚を熟成発酵させて、独特な風味ある酸味を生み出して食べる熟鮓です。滋賀県のふなずしは熟鮓の起源的な料理でその代表格。産卵のため琵琶湖から川を遡上して水田にやって来たフナを、農家が捕り、米と合わせて長期熟成させます。独特なうまみと酸味が織りなす味わいで、かつては献上品だったほど貴重な食品。

もう1つは、酢を使う早ずし。江戸で生まれた握りずしの江戸前寿司や、魚や野菜を混ぜ合わせてつくるばら寿司、大阪で発祥した箱寿司や、奈良の郷土料理としても広く知られる柿の葉寿司など、すしと言われてすぐ思い浮かぶものの多くは、この酢を使ったすしです。

これらの2つの料理法から生まれる酸味は、実は発酵過程で働く菌に違いがあります。酢は、酢酸菌が働いて酢酸発酵するのに対して、熟鮓は、乳酸菌が働き乳酸発酵している。酸っぱいことに違いはないけれど、乳酸発酵の方がやや軽やかな酸味となります。酢を使ったすしと、酢を使わずに魚と米とで発酵させたすし。この2つが日本のすしを二分していて、熟鮓が起源となり、手軽にすぐ食べられるようにと、酢を使ったすし文化、早ずしが後から生まれた歴史を持ちます。

ご飯を炊き、新鮮な魚が手に入ったら、お酢をパパッと振りかけて、魚を酸っぱくおいしく食べられる「早ずし」のことを昔は「すしもどき」とも呼んだそうです。熟鮓も早ずしも、同じすしという言葉を持つにも関わらず、まるで似て非なるすしなのです。

日本各地には、熟鮓、早ずしがそこかしこに分布し、各地の保存食文化を形作ってきました。ここでは、「NIPPON UMAMI TOURISM」展の中でご紹介した、すしについて、その料理のまわりにある自然や文化を含めた物語を感じていただければと思います。

その他にも、鹿児島の酒ずしは、清酒をつくる過程で灰汁を加えて搾る灰持酒(あくもちざけ)を飯にまぶし、重石をして半日ほど置く、酔っ払ってしまうようなすし。一度は口にしたい魅惑のすしと言えるでしょう。

「NIPPON UMAMI TOURISM」展の最後には、すし作家の岡田大介さんが手作りの酒ずしをつくり、振る舞いをしていただきましたが、集まっていただいた多くの方々が、その魅惑のすしに感動し、まさに酔いしれました。

郷土料理や郷土寿司を、それぞれに分解してみていくと、まずはその材料において、その土地で育つ背景が必ずあります。自然こそが、食文化の基盤であることに気づかされます。そして、そこに次の世代に継承するための創意工夫が加わっていきます。祭りがあり、暦行事があり、今では学校給食などもその役割を担っていると言えます。

子供たちが、今暮らしているその土地を、料理を通して知ることは、体と心を育む上でとても重要に思います。社員食堂や、道の駅の食堂、ガストロノミーレストラン、家庭でつづくことは、郷土料理や郷土寿司の本来の伝え方としては大切なことではありますが、これからは、時代に合わせ、変化に対応しながら、それでも、その土地で生きる意味を感じるための工夫として、家庭だけに食文化の責任を押し付けずに、いろいろな場所で生活の一部が開かれていくことが良いのではと思うのです。

毎年、夏が来ると、その厳しい暑さを連日ニュースで目にします。気温と湿度によって気を失いそうになる瞬間は確かにありますが、しかし同時にそれがあってこそ、日本全国で、魚が、お酢が、ぷくぷくと発酵していることにも思いを馳せてみると良い気がします。暑さが軽減するようなことはないですが、この暑さがあってこそ、おいしいすしを味わえるのも事実。夏の暑さがあってこその発酵であるわけですから。

現在、同展は会期を終えましたが、文化を伝える活動はまだまだつづきます。「植生と文化をまるごと味わう、風土に還るうまみのデザイン」というサブタイトルにある考え方は、日本にとどまる話ではないと思っています。実際に、アジア圏はもちろん、欧米の方に向けても展示ガイダンスをさせていただく機会がありました。

次は、海外の食文化と日本の食文化を比較しながら、お互いの魅力ある食文化、すし文化の価値を未来に向けて再編集し、世界の「つづくをたべる」も考えてみたいと思っています。欧米はもちろん、アジアやアフリカ、どこにでもその土地の固有の自然と文化があります。「UMAMI」を通して、それぞれの生活文化に歩み寄ってみたいと思っています。

すし文化が世界中に広がった先に、それぞれの地域で独自に進化したすしが登場しています。日本の郷土寿司と世界の郷土寿司を比較してみたいものですね。「UMAMI」を巡る食文化の旅は終わりがありません。