富山県といえばどんなイメージかと自問してみた。山好きな私は真っ先に立山、剣岳、薬師岳と山岳が思い浮かぶ。他にはと。そうだ魚がおいしい。氷見の寒ブリ、魚津のホタルイカ、そして、あの白えび。魚がおいしいからすしもおいしいに違いない。しかし、今は、すしのイメージはお隣の石川県に軍配が上がる気がする。そんな私に富山県のすしを味わう機会をいただくことが出来た。「SUSHI collection TOYAMA」タイトルをみただけで魅力的なイベントだろうと思った。観光列車「ベル・モンターニュ・エ・メール3号」の車内で憧れの巽先生の講演「美食を生み出す富山の地質学教室」、網元の家での「天然の生け簀・富山湾の定置網漁の歴史」、富山湾しろえび倶楽部「白えび漁見学」、そして、富山湾の魚を使ったすしを体感できる企画などなど。そんなイベントの中で特に印象に残った白えびとすしについて振り返ってみた。

1.富山湾の特徴

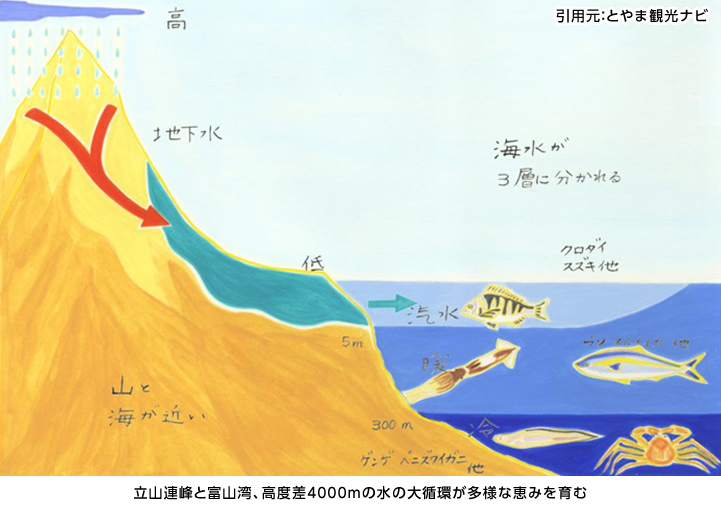

富山湾は、日本有数の深い湾のひとつであり、冷たい「日本海固有水」や温かい対馬暖流、淡水と海水が混じり合った「沿岸表層水」が三層構造となっている。この特異な海水構造により、冷水性と暖水性の多様な魚介類が生息し、その豊富さを支えているらしい。また、私の大好きな立山連峰から流れ込む栄養豊富な河川水がプランクトンを育み、これが小魚や中型・大型魚の良質な餌となる。これにより、富山湾は多様で美味しい魚が豊富に生息する環境が整えられている。まさに3000mの山岳と1000mを超える水深、計4000mが生み出す奇跡だ。

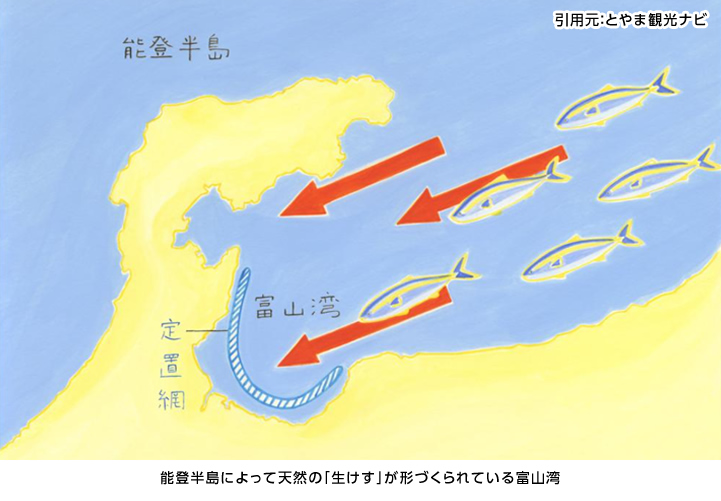

富山湾は能登半島に囲まれた半閉鎖海域で、深い海底谷が沿岸まで続くため、「天然の生け簀」として機能している。この地形により、ブリなどの回遊魚が湾内に誘い込まれ、また、約80張の「越中式定置網」が設置されており、日帰り操業の漁師が新鮮な魚を毎日水揚げしている。

魚介の質は新鮮さが重要で、富山湾では水揚げ場所から市場までの距離が短く、この「生け簀」の環境が魚介の美味しさを引き立てている。富山湾には日本に分布する約800種の魚介のうち、なんと約500種が生息し、水揚げされる魚種も豊富だ。富山県内のすし店では、その豊かな漁獲を堪能できるため、ぜひ訪れてみたいと思った。

2.白えび漁の特徴

富山湾で水揚げされる魚種のうち、白えびは特に有名だ。白えびは駿河湾や相模湾でも生息するものの、漁が成り立つほどまとまって水揚げされるのは富山湾だけらしい。水揚げされたばかりの白えびは薄いピンク色の半透明で、「富山湾の宝石」として称されている。

白えびの漁獲法はとてもユニークだ。新湊漁協に所属する8隻の白えび漁船は、資源保護を最優先に考えながら操業している。主な取り組みとして、漁船を4隻ずつ2班に分け、1日交代で出漁することで総漁獲量を調整し、収入はすべての漁船で均等に分配する「プール制」を採用している。これにより過度な漁獲競争が抑制され、乱獲を防止することができる。さらに、白えびの稚魚が混獲された場合や、漁獲量の急激な変動が発生した場合、漁業者間で協議し、投網回数の制限や自主休漁日を設けるなどの対応策を実施。プール制により、漁業者同士の競争を抑えながら迅速に対策を講じることができ、資源の枯渇を未然に防いでいる。このように富山湾の白えび漁は、持続的な資源管理を行いながら操業しており、豊かな漁獲を未来に受け継ぐための努力が続けられている。まさに、サスティナの考え方を実践しているすばらしい漁獲法だと感じた。

そんな白えび漁を体感できる時が来た。早朝ホテルから朝焼けの富山湾と立山連峰の山影をみた後、富山湾しろえび倶楽部の漁船に乗船。港から約15分の沖合3kmの漁場に到着。水深は約300mらしい。前日まで不良が続いていたと聞き、今日はどうかなとの不安も杞憂に終わった。久しぶりの大量で、漁師さん、案内の方、船頭さん、ゲストもみな笑顔。獲れたての白えびを青空に向けて透明な白えびの姿を写真に撮ったり、手のひらに載せ感触を味わったり、最後は生のままの白えびを頬張ったり。白えびは鮮度を保てる時間が短いため、透き通る白えびをいただけるのは船上だけと聞き、さらにおいしさが増す。前日いただいた白えびの甘くぷりぷりした握りずしのおいしさが蘇る。この甘さは甘味系アミノ酸の味だなとつい仕事を思い出してしまった。

3.白えびの握りずしと創作ずし

前日いただいた白えびの握りずしは、その特有の甘みとぷりぷりとした食感が魅力的だった。新鮮な白えびは非常に甘みが強く、独特の風味を持つ。すしに使われる形としては、生白えびの握りずしや軍艦巻きが一般的のようだ。生のまま使用した場合、新鮮さが際立ち、口の中でとろけるような柔らかさを楽しめた。少量のわさびと醤油でいただくことで甘みがより引き立つ。富山のすしを語るときに白えびは外せないと実感できた。

白えび漁見学の後、射水市。「café uchikawa 六角堂」にて白えびのすしクレープを朝食としていただいた。富山の伝統食である黒づくりをイメージしたイカスミのクレープ生地の中に、たまねぎ、かぶ、さらに富⼭のブランド米「富富富(ふふふ)」のおこげと、それを砕いてアクセントにしていた。白えびは殻ごと揚げてあり、色々な食感が楽しむことができた。すし飯はすし酢と八朔で甘味の中にさわやかな酸味を感じた。

「SUSHI collection TOYAMA」は「すしといえば、富山」のキックオフイベントだと聞いた。富山はすしの潜在力は非常に高いと感じた。それは、すしの素材となる、富山湾の魚やお米だけではない。何よりも富山はすしを愛する県民性がある。「すしといえば、富山」と全国に発信するためのコンテンツも豊富にある。ます寿しが地方の駅弁から全国に知れ渡ったように、富山のすしがインバウンドを含めた多くの人に知っていただける日は近いと感じた。

次回、立山雄山に登山した際には、富山のすしに想いをはせ、しっかりと、雄山神社より富山湾を望みながら、富山、再訪すると誓った。