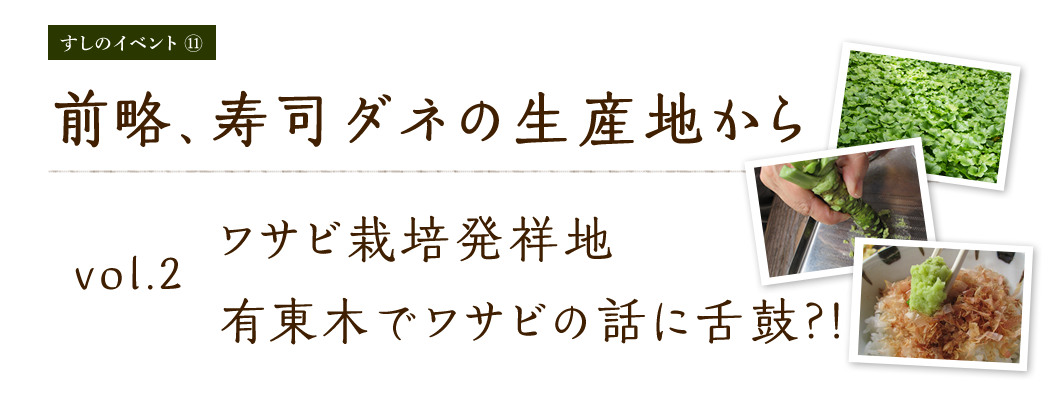

ワサビ栽培を始めた末裔に出会った

子供がよく利用するからだろうが、回転寿司ではさび抜きが大半だ。回って来るワサビを自分でつけて食せばいいのだろうが、邪魔くさくなってしまい、ついついそのまま味わってしまう。ところがさび抜きでは、何となく物足りなく感じてしまって本来の握り寿司の旨さは出て来ない。やはり握り寿司には、ワサビはなくてはならない存在なのだ。寿司にワサビを用いる理由は毒消しと風味づけ。ワサビには消臭や食中毒の病原菌への抗菌効果があって飛鳥時代より薬草として用いられて来た。

ワサビは、アブラナ科ワサビ属の植物で日本原産。深山に自生しており、昔の人はそれを採って来て薬草として、また薬味や調味料として用いたようだ。漢字にすると“山葵”と書くのは深山に生えていて銭葵(ゼニアオイ)の葉に似ているからとの説もある。ワサビは多年生草体で、全体に辛みとその香りがある。我々がそばを食べる時によく擂るのがワサビの根茎で、おろし器で擂りおろす事で細胞が破壊され、辛み成分が生まれて香りも強くなる。ワサビの辛みは、アリルイソチオシアネート(AITC)と呼ばれる成分で、細胞を潰して酵素反応を生む事で初めて辛みが生じるらしい。ワサビは自然界で生き残って行くためにほかの植物生育を阻害する物質を出す。その物質こそがアリルイソチオシアネートで、辛み成分に当たる。自生するワサビは、周りに何もなく、ポツンと育って自家中毒を起こし、大きくなれない。成長しても小指大が関の山らしい。

そもそもは深山幽谷の水のきれいな渓流に沿って自生していたのだが、江戸初期に野生のワサビを圃場に移して栽培し始めた。そのことによって人の手が入って育つ植物へと変化し、広く一般に使われるようになった。そのワサビ栽培の始まりこそが、静岡市にある有東木(うとうぎ)なのだ。その当時はまだまだワサビは一般的ではなかったようで、慶長12年(1607)に駿府城に移っていた徳川家康に有東木からワサビを献上したところ、家康がその風味をいたく気に入り、徳川の家紋にも通ずる事から有東木でのワサビ栽培を幕府の庇護の下に置いたという歴史もある。

とは言っても食文化史の上ではまだまだマイナーな存在で広く庶民にその風味が伝わるのは、もっと後の時代になってからだと思われる。室町期の料理書「四条流庖丁書」には、鯉の刺身をワサビ酢に漬けるとあるものの、庶民にはなじみが薄く、どうやら握り寿司が世に出て来た文化文政期(1804~1830年)くらいからその使用が活発化して来たと思われる。文化年間の初めに深川六軒堀の「松がすし」で鯖の生臭さを消すために使ったのが最初だと伝えられており、文政年間初期には「與兵衛鮨」がワサビを挟んだ小鰭(こはだ)の握り寿司を考案して評判を博したともいわれている。「守貞謾稿」によると、江戸時代の寿司ダネは加熱や加工したものが多かったようで、鮪と小鰭のみはワサビを挟んで握っていたとか。ワサビを用いる事で生魚が傷まぬようにしたり、生臭さを消すのが目的だったのだろう。

何はともあれ、ワサビ栽培の発祥地・有東木に行きたくなった。その理由は、栽培を最初に行った人の末裔が未だに同地でワサビを作っていると聞いたからである。その発祥を伝える有東木はJR静岡駅から北へ30km、車で約40分、安倍川の支流の渓流に面した一大ワサビ田地帯である。「わさびの門前」が約400年間この地でワサビ農家を営んでいる。「わさびの門前」代表・白鳥義彦さんは、慶長年間にワサビ栽培を始めて17代目に当たる人物。「家業を継いで41年間ワサビ栽培を行っています」と言っていた。白鳥さんによると、山からワサビの苗を持って来て井戸頭(いどがしら)でワサビ栽培を手掛けたのが彼の祖先で、それを示すべく公民館横にはワサビ栽培発祥の碑が建てられている。有東木には現在60戸の民家があるそうだが、そのうち「わさびの門前」を含む25戸が今でもワサビ栽培に従事しているらしい。

安倍川支流沿いにワサビ田が連なる。「わさびの門前」の全面積は1町3反と広く、遠くは山梨県内にまで管理するワサビ田があるという。標高600mの位置にある「わさびの門前」の会社から標高700mぐらいの地にあるわさび田へ案内してもらった。「この先の1000mぐらいの地から段々畑のような感じでワサビ田が連なっています。標高1000mの所は傾斜角度が45度とまさに崖っぷちにあるような感じで、向こうの山並みがきれいに見渡せるんですよ」と話していた。ワサビ田のすぐそばには渓流が流れているが、白鳥さんの話ではその川から水を取っているわけではないらしい。「この上に湧き水が出る所があってその水を活用しています。湧き水は15℃前後で水温が安定していてワサビの生育に適しているんですよ」と教えてくれた。例年猛暑になって気温が30℃を超えようとも湧き水は冷たく、逆に冬は温かく、ワサビ田の周辺では厳寒で湯気が立つ程だという。「この辺りは珍しいアルカリ玄武岩質で、湧き水はアルカリ性の水が流れているので、それがいい影響を及ぼすのです」。まさに湧き水は冷涼のまま、ワサビの葉を傷める事なく生育するのだとか。

寿司屋とそば屋では求めるものが違う

白鳥さんに聞いてびっくりしたのは、意外にもワサビには旬がないとの話。栽培は一年中やっており、通年植えて通年収穫するのが一般的らしい。そういえばワサビは多年草だ。花期は春で、白色で十字型の小さな花を咲かせるが、その頃が旬というわけでもない。白鳥さん曰く「春秋がワサビの好きな季節で、その頃にぐっと伸びるのですが、この頃はむしろ漬物として使う場合の旬といえます。茎が伸びて旨い漬物素材になるんです」と。むしろ調味料として活用する根茎などは春秋以外のじっくり育つシーズンの方がいいらしい。ワサビの生育には9~16℃のきれいな水が不可欠で、透水性のいい土壌も必要。強い日光を嫌うために4月下旬から10月頃までは寒冷紗(黒い幕)を張って直射日光を逃がして育てる。ワサビ田での栽培法は大きく分けて渓流式・地沢式・平地式・畳石式の四つある。「この辺りでは、“畳石式”と呼ばれる独特な田で栽培を行います。大きな石を一番下に敷き、徐々に石を小さくして設置。表面の20㎝くらいは砂状の作土を敷いています。こうする事で水が表面7~8割に。直下に2~3割が流れ、ワサビの根の先まで水が行き渡って大きく成長するんです」。こんな特殊なワサビ田なので日頃の手入れが必要で、農家では収穫すると、ゴミ取りや泥流しを行ってから乾かし、耕運機でうねてから三日以上天日干しに。土踏み作業とならし作業を経て水を流し入れて平らにし、ワサビを植える。段々畑のようになって狭いワサビ田では機械が使えないからしゃがみ込んでの作業が。それに、農薬も使用できないのでとにかく大変な労苦を強いられるそう。ワサビは、真妻・だるま・島根3号が三大品種といわれているが、「わさびの門前」ではそれらに限った品種ではなく、自社オリジナルも合わせて都合10種ぐらいを育てている。品種によっては土地土地に合うものがあるらしく、株分けしたものを試しながら植えるのだ。「50年前は真妻が全盛期だったのですが、むしろ今は退化してしまい、うちでは作っていないですよ」と語っていた。

このようにして作ったワサビは、大抵は一年半で収穫する。小指ぐらいのサイズもあれば、300gにもなる事もあるという。別段大きいから旨いわけではなく、その用途に応じて購入される。ワサビを求めるのは、寿司屋か、そば屋が多いが、前者は粘りを欲し、板前が使い易いような大きさを求める。逆に後者は粘り気を嫌い、一本付けにして客におろさせるから小さなものを所望する。一口にワサビといっても使う業種によって機能もサイズも異なるというのが産地に行って初めてわかった。

ところで有東木はワサビの産地らしく、バスが止まる終着点・有東木橋のすぐそばに地の旨いものを食べさせる「うつろぎ」がある。ここでのオススメは、やはり「さびめし」。それが味わえる「さびめし定食」は、名物「さびめし」と天ぷら、そば、わさび漬、わさびのりが付いた豪華版。ご飯の上にどっさりと鰹節を掛け、「これでもか!」とばかりに擂った地のワサビを載せて、葱を散らし、しょうゆを掛けて味わう。ワサビは甘くて辛い、そしてツンと辛みが鼻を突く。これが何とも贅沢なのだ。残念ながらこの「さびめし」は、酢飯ではなかったので、自宅に帰ってから酢飯を作って寿司飯版にチャレンジした。丁度「わさびの門前」で土産にもらったワサビがあったのでそれを擂って自家製ワサビ寿司を食してみた。白鳥さんからもらったワサビは流石の味わいで、丁度いい辛みを放ち、香りも合わせて寿司飯にマッチする。有東木のワサビはほんのり甘さがあって当然ながら辛い!この風味が何とも寿司飯に合うのだ。今回は現地の「さびめし」を再現するかのように丼風にしたが、次は握り寿司に用いたい。「さびめし」風の一品はこれだけのワサビの量があっても辛すぎるという事はない。やはり有東木のいいワサビは偉いのだ…。