納豆の発祥にはさまざまな説がありますが、

いずれにしても 煮豆(煮た豆のこと)とワラの出会いがきっかけだと考えられています。

納豆発祥説-1

日本人はいつごろから納豆のような食べ物を食べ始めたのでしょうか? これはいまだに歴史の謎です。しかし、縄文時代の終わりごろには中国大陸から稲の作り方が伝わり、米や大豆の栽培が普及した弥生時代頃には、すでに納豆のような食べ物はあったらしいという説もあります。当時の人たちの主食は、ナッツ系(クリ・トチ・クルミ・ドングリ)や穀物(アワ・ヒエ)、そしてイモ類(ヤマイモ・ナガイモ・サトイモ)などで、そのほかにも魚類や山菜、キノコなどを食べていたようです。また、ヤマイモをすりおろして(現在のトロロ汁のようなもの)、生で食べるようなことも弥生時代の人たちはしていたようです。そのため糸を引く豆も、それほど抵抗なく食べることができたのではないかと思われています。

納豆の発祥にはさまざまな説がありますが、いずれにしても煮豆(煮た豆のこと)とワラの出会いがきっかけだと考えられています。

弥生時代の人々が住む竪穴式住居の床には、稲ワラが敷いてあったそうです。納豆を作るのに欠かせない納豆菌は枯草菌の一種で、空気中や枯れ草、稲ワラなど、身近なところにたくさんいます。納豆菌には暖かくて湿ったところを好む性質があるため、保温保湿性に優れた稲ワラは納豆菌にとって格好のすみかになるのです。当時の竪穴式住居は中に炉があって適度に暖かかったので、弥生時代の住居はまさに納豆菌のすみかともいえる状態でした。

さらに大豆はそのまま食べるには堅く、おそらく当時の人々も大豆を煮て食べていたと考えられています。つまり、もしこの煮豆が床に敷いた稲ワラの上にこぼれるようなことがあれば、煮豆に納豆菌が付着することになり、竪穴式住居の適度な暖かさが一種の発酵室のようなはたらきをし、納豆が誕生することになります。

このようにして煮豆が納豆菌と出会って発酵し、糸を引く納豆ができたことは、十分考えられることです。最初はほんの偶然でできたものが、次第に食品として作られるようになっていったというこの説は、あくまでも推測の域を出ないことですが、十分あり得ることだと考えられています。

閉じる

納豆発祥説-2

納豆の発祥説には、八幡太郎義家(はちまんたろうよしいえ)の話もよく知られています。

納豆の発祥説には、八幡太郎義家(はちまんたろうよしいえ)の話もよく知られています。

八幡太郎義家というのは源義家(みなもとのよしいえ)のことで、平安時代後期の武将です。彼は奥州(現在の東北地方)へ遠征に行き、前九年の役、後三年の役で戦いました。そのため、東北地方を中心に、八幡太郎義家にまつわる納豆発祥説がいろいろと残っているのです。

当時の戦いに欠かすことができなかったのが馬。そして馬の飼料として使われたのが大豆でした。大豆を煮て乾燥させ、俵に詰めて運んでいたそうです。義家が、奥州の豪族、清原家内で起きた争いを収めに奥州に行ったとき(後三年の役)のこと。清原家衝(きよはらのいえひら)が金沢柵というところに立てこもり、戦いが長引いてしまったそうです。そのため馬の飼料が不足してしまい、義家は、急きょ農民たちに飼料として大豆を差し出すように命令しました。急ぎのことから、農民たちは煮た大豆をよく冷まさず、熱いまま俵に詰めて差し出したそうです。すると数日後、煮豆は匂いを発し、糸を引いていたそうです。この煮豆は食べてみるとおいしく、兵士たちの食料にすることにしたというわけなのです。

この食べ物はやがて農民たちにも知られるようになり、農民たちも作って食べるようになりました。ここでも煮豆とワラの偶然の出合いが、納豆発祥のきっかけになっているのです。

閉じる

江戸時代の納豆

納豆が一般庶民の間で広く食べられるようになったのは、江戸時代になってからのことです。醤油が安く手に入るようになったことが、納豆の普及に一役買ったと言われています。

納豆が一般庶民の間で広く食べられるようになったのは、江戸時代になってからのことです。醤油が安く手に入るようになったことが、納豆の普及に一役買ったと言われています。

納豆はもともと、今のように一年中手に入るものではなく、主に冬の食べ物だったそうです。しかし、江戸時代中期以降になると、江戸などの大都市では一年中食べられるようになったのだそうです。それだけ納豆は人気があったということでしょう。

当時は、主に納豆売りが、「なっと、なっと、なっと~」という元気のいい掛け声とともに、売り歩いていました。ざるにワラを敷きその上に大豆をのせ、室(ムロ)に入れてひと晩発酵させた「ざる納豆」が一般的で、このざるを天秤棒で担いで量り売りをしていたそうです。納豆売りは江戸の朝には欠かせないものであったらしく、当時の川柳などにもしばしば登場しています。

一例を紹介します。

納豆と蜆(しじみ)に朝寝おこされる

納豆売りから買った納豆と炊きたてのご飯とみそ汁が、江戸の町人たちの朝食でした。つまり江戸時代には、納豆が庶民の味になったと同時に、ご飯、納豆、みそ汁という朝食の定番メニューができあがったのです。

昔から日本人に好まれてきた「朝食に納豆」。栄養たっぷりの納豆は、一日の活力源補給という意味でも、おすすめです。

閉じる

「納豆」の名前の由来

納豆はどうして「納豆」と呼ばれるようになったのでしょうか。

「納豆」という文字が最初に文献に出てくるのは平安時代のことです。それは、当時の大衆芸能や庶民の生活などを描いた.藤原明衝作の『新猿楽記(しんさるがくき)』の中に登場しています。もっとも、ここでいう納豆とは、塩辛納豆だったといわれています。塩辛納豆というのは、煮た大豆を麹(こうじ)菌で発酵させ、塩や香料などを加えて乾燥させたもので、糸を引かない納豆のことです。

塩辛納豆は別名、寺納豆とも呼ばれるように、もともと奈良時代に、唐(現在の中国)に留学したお坊さんによって日本に伝えられ、寺院で作られることが多かったそうです。そのため「寺の納所(台所)で作られたので納豆というようになった」と、江戸時代の『本朝食鑑(ほんちょうしょくかがみ)』には書かれてあります。

ほかにも、桶や壺に納めて貯蔵していたからとか、神様に納めた豆だからとか、さまざまな説がありますが、「納所で作られた豆」で「納豆」という説が有力になっています。

閉じる

納豆は地域や製造方法によって様々な特徴を持ち、国内だけでも複数の納豆が存在します。

さらには国外でも、納豆と同じような大豆の発酵食品は多数存在しており、多くの人に親しまれています。

日本の納豆

納豆には大きく2つの種類があります。ネバネバした糸を引く「糸引き納豆」と、乾燥させた糸を引かない「塩辛納豆」(「浜納豆」や「寺納豆」とも呼はれている)の2つです。

「塩辛納豆」は、その名のとおり塩辛く味噌のような風味があるので、お茶づけとして食べたり、調味料として使ったりすることが多いものです。したがって、ふつうに「納豆」という場合は、糸を引く「糸引き納豆」のことを言います。

さらに「糸引き納豆」は3つの種類に分けられます。

1つは、「丸大豆納豆」。

大豆を丸ごと煮て納豆菌で発酵させた、日本人が普段よく食べている納豆のことです。

2つめは、「挽き割り納豆」。

大豆を炒ってあらく挽き、表の皮を取り除いてから煮るのが特徴で、青森、秋田、岩手などで江戸時代よりもっと前から作られていたものです。 3つめは、「五斗納豆」。

山形県米沢地方に昔から伝わる郷土食で、挽き割り納豆に麹や食塩をまぜて樽に仕込み、熟成させたものです。現在では塩分を減らし、「雪割り納豆」の名で売られています。

納豆にもこれだけの種類があるなんて知っていましたか?時代や地方によって好まれた納豆はさまざまですが、現在は全国的に「糸引き納豆」がいちばん多く食べられています。

閉じる

世界の納豆

日本以外の国にも、納豆のような食べ物があることを知っていますか?

実は、日本の周辺、アジアの国々には、納豆と同じような大豆の発酵食品がたくさんあります。例えは、インドネシアには「テンペ」、ネパールやブータンには「キネマ」、インドには「バーリュ」という食品があります。

インドネシアの「テンペ」は、白いカビで覆われており、糸は引かない納豆。日本の納豆が、ワラに包んで出来るように、「テンペ」は煮豆をバナナの葉に包んで作られます。つくね揚げやハンバーグステーキにしたり、卵でとじたり、加熱して食べることが一般的です。一方、日本の納豆と似ていて、粘りのある糸を引くのがネパールやブータンの「キネマ」です。日本でいう味噌のような調味料として使われています。さらに、インドの「バーリュ」は、臭いも味も日本の糸引き納豆にそっくりなのです。また中国雲南省には、「豆鼓(トウチ)」という食品があり、これは、色が黒く、塩気が効いていて、塩辛納豆に近いものです。そのまま食べるというよりは、調味料として使われています。

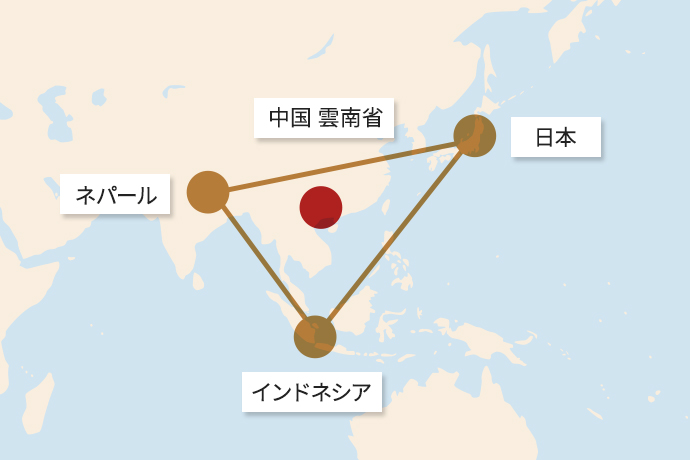

文化人類学者の中尾佐助氏は、インドネシアの「テンペ」とネパールやブータンの「キネマ」、日本の納豆を結んで「納豆大三角形」と呼び、その中心に位置する中国雲南省を納豆の発祥地とする仮説を立てているそうです。ちなみに「納豆大三角形」は、最近は「納豆トライアングル」と呼ばれることが多いようです。

文化人類学者の中尾佐助氏は、インドネシアの「テンペ」とネパールやブータンの「キネマ」、日本の納豆を結んで「納豆大三角形」と呼び、その中心に位置する中国雲南省を納豆の発祥地とする仮説を立てているそうです。ちなみに「納豆大三角形」は、最近は「納豆トライアングル」と呼ばれることが多いようです。

納豆トライアングルの話はあくまでも仮説ですが、アジアが一大納豆文化圏であることにはかわりがないようです。

閉じる

納豆の最大の特徴といえば「ネバネバ」と「香り」。

それらの秘密は全て「納豆菌」にあります。

納豆菌とは

納豆と煮豆は、どちらも大豆でできていますが、両者には大きな違いがあります。それは、納豆にはネバネバと独特のにおいがあるということです。煮豆にはないのに、納豆にはあるのはなぜかというと、その秘密は納豆菌にあります。

納豆と煮豆は、どちらも大豆でできていますが、両者には大きな違いがあります。それは、納豆にはネバネバと独特のにおいがあるということです。煮豆にはないのに、納豆にはあるのはなぜかというと、その秘密は納豆菌にあります。

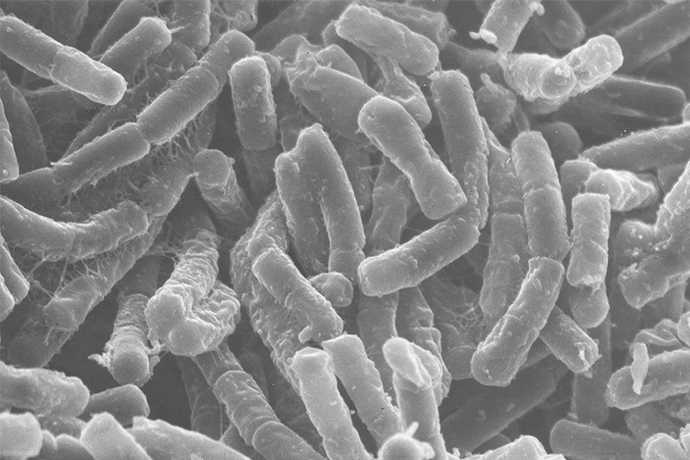

納豆菌は、微生物と呼ばれるとても小さな生物(写真参照)で、その中でも特に小さく単純なしくみでできている細菌の仲間です。長さ約2μm(1μmは1mmの1000分の1)、直径約1μmで、円筒形をしています。長さは生育する環境によって長くなったり、短くなったりします。

この納豆菌を煮豆にかけて人肌くらいに温めると、納豆菌はどんどん増え、ネバネバや香りのもととなる成分を作り出し、煮豆が納豆に変わるのです。そのときに、アミノ酸など旨みのもとになる成分や、ビタミンK2、ナットウキナーゼといった煮豆にはない栄養も作り出します。

納豆には、1gあたりなんと約10億個の納豆菌がいるのです。納豆をよく見てみると 表面が白い色をした膜で覆われています。この膜の中に納豆菌がたくさんいるのです。ちなみにこれらの納豆菌を一列に並べると、およそ1000kmにもなるのだそうです。

また、納豆菌はとても生命力が強いという特徴を持ちます。例えば栄養が足りなくなるなど生きるのに適さない環境になると、胞子と呼ばれる種を作って自分自身を守ります。胞子は熱にも強いので、煮たばかりの熱い豆(90℃以上の高温になる)に触れても死にません。その性質を利用して、胞子は種菌として納豆づくりに使われています。この納豆菌の強い生命力が、納豆のパワーの源になっているのかもしれません。

このように、微生物の力を借りて人の役に立つもの(この場合は納豆)を作ることを発酵といい、発酵によってできた食品を発酵食品と呼びます。酒、食酢、しょうゆ、みそ、ヨーグルトなども発酵食品の仲間になります。

閉じる

納豆のネバネバについて

納豆と煮豆のもう一つ大きな違いは、納豆をかき混ぜると出てくるネバネバです。

納豆と煮豆のもう一つ大きな違いは、納豆をかき混ぜると出てくるネバネバです。

これはアミノ酸の一種の「グルタミン酸」が、一列に5万個近くもつながってできた長い糸(ガンマポリグルタミン酸)と、フラクタンという糖質がスパゲッティのようにたくさん絡み合ってできています。これは天然に存在する高分子の中でも最も長いものの一つで、この長い糸が絡み合ったりほどけたりして、あの独特の細く長い糸引きができています。何と20m以上もネバネバが切れなかった実験もあります。

このネバネバは納豆菌が、アメーバなどの外敵から、自分の身を守るための“バリアー”の役目として出していると考えられていますが、実はわたし達人間の生活にとっても、すごく役に立っているのです。

まず、このネバネバはミネラルと結合しやすく、さらに蓄えたミネラルを少しずつ放出するため、骨の土台となるカルシウムの吸収を高める効果があります。また、その長い糸の間に水分をたくさん抱え込む効果もあり、ガンマ線(※1)を当てて、ネバネバ同士のつながりをもっと強くしてやると、なんと1gで5Lもの水を吸収できるようにもなります。

これを利用して砂漠に緑を増やすことも考えられています。もしかして、納豆は地球を救うかも!?

※1 レントゲンのとき使われるエックス線と同じ仲間の放射線

閉じる

納豆の香りについて

納豆といえば、ネバネバとした糸引きとあの独特なにおいが特徴です。

ある研究者が納豆の醗酵中に発生する香りの成分を調べた結果、68種類のにおい成分があることが確認されました。つまり納豆のにおいは一つの物質がもとではなく、納豆菌が醗酵の途中で作り出すたくさんの物質のにおいが混ざり合ったもので、それら全体が溶けあい、一つのものになっていることがわかりました。とは言え、納豆の作るにおいの成分にも代表的なものがいくつかあります。それは、ピラジン類、ジアセチル、低級分岐脂肪酸、アンモニアです。

ピラジンはいろいろな食品に含まれていて、香ばしい香りのもとになります。例えば、炒ったアーモンド、醤油、ココア、パン、ポテトチップ、味噌などにあるそうです。

ジアセチルはバターの香りの主成分として一般的に知られています。バターの他にも、コーヒー、ビール、蜂蜜、醤油、清酒、食酢などの多くの食品に含まれていますが、ビールや清酒をつくる場合には、製品の風味をそこなう好ましくない香り(オフフレーバー)を与えるので好まれないそうです。 低級分岐脂肪酸は一般的に「不精香」と呼ばれるにおいを含むもので、納豆を食べた後の残り香を思い浮かべるとよくわかると思いますが、とても強いにおいを持ちます。この低級分岐脂肪酸は、納豆菌の働きで、煮豆に含まれるアミノ酸から作られています。金のつぶの商品の一つ「金のつぶ®におわなっとう®」は、選び抜いた納豆菌を使い、低級分岐脂肪酸の発生を抑えたにおい控えめの納豆なのです。だから納豆のにおいに弱い人でも大丈夫。

アンモニアは、つんとした刺激臭を持ったものです。普通の納豆では、アンモニア臭はあまりわかりませんが、醗酵が進みすぎた納豆ではつんと臭ってきます。これは納豆菌が煮まめ中のアミノ酸を分解することで発生しているのです。

アンモニアは、つんとした刺激臭を持ったものです。普通の納豆では、アンモニア臭はあまりわかりませんが、醗酵が進みすぎた納豆ではつんと臭ってきます。これは納豆菌が煮まめ中のアミノ酸を分解することで発生しているのです。

それにしても、あの納豆の小さな一粒にこれだけたくさんの臭い成分があるなんて、感動ものです。そのにおいに負けないくらい納豆の栄養パワーはすぐれているのですからもっとスゴイですね!いつか、イチゴフレーバーの納豆が開発されてふつうに食べることもあるかもしれません!?

閉じる

納豆ができるまで

「金のつぶ®」シリーズをはじめとした納豆が、大豆から商品になるまでの過程を紹介します。

まず、納豆の主原料である大豆は、アメリカとカナダから船で運ばれてきます。この大豆を工場のサイロに入れ、ふるいや色彩選別機にかけて、大きさのそろったきれいな大豆だけを選びます。そして、水と圧縮した空気でもみ洗いします。

次に、きれいに洗った大豆をタンクに入れ、約一晩、水につけます。これによって、大豆は蒸し煮したとき柔らかくなるのです。水切りした大豆を、今度は回転式の大きな圧力釜に入れ、全体にむらなく蒸し煮をします。こうして、煮豆ができあがります(このとき煮豆は100℃近くにもなっています)。

ここで、いよいよ納豆菌の登場。納豆づくりには、納豆菌の胞子の液体を使います。この胞子の液体を約1000倍の温水で薄めたものを、あつあつの煮豆に吹きかけて、納豆菌を植え付けます。納豆菌を植え付けたらすぐに、それを販売用の容器に入れます。これは煮豆が発酵しネバネバが出てからでは、容器に入れることがむずかしくなるためです。またこうすることで雑菌が繁殖することも防いでいます。

そして、パックにたれとからしを入れて「ムロ」と呼ばれる部屋の中へ。この部屋はおいしい納豆になるための寝室のようなものです。発酵に最適な温度、湿度、通気が整えられています。まず室温を調整して納豆菌を増やし、次に適切な換気を行って過熱を防ぎます。納豆菌の活動に適した温度に保つと、ムロに入れてから約16~18時間で発酵が完了です。

その後、最終的には納豆が5℃以下になるまで室温を下げて冷却します。こうしてできあがった納豆は箱詰めされた後、各地に出荷され、お客様の元に届きます。

原料や製法についてのさらに詳しい情報は、「ミツカンの安全・安心」をご覧ください。

閉じる