MIZKAN(ミツカン) MUSEUM(ミュージアム)(愛称:MIM(ミム))限定 2017年版 純酒粕酢「千夜®」発売記念企画

【すしの浮世絵】展

ミツカン(本社:愛知県半田市)は、体験型博物館MIZKAN MUSEUM(愛称MIM)にて、純酒粕酢「千夜」(2017年版)、約1,000本限定発売を記念して、2017年3月26日(日)にイベントを開催いたします。(昨年は2016年3月25日に約1,000本を限定発売し、4ヶ月程度で売り切れ、ご好評いただきました。)

お寿司にまつわる浮世絵の展示、江戸時代のお寿司とお酢についての講演会、創業時のお酢を再現した「三ツ判®山吹®」などの粕酢を使ったお料理についての講演会を実施致します。

2017年版「千夜」発売記念企画「すしの浮世絵」概要

<開催日>

2017年3月26日(日)

<場所>

MIZKAN MUSEUM 多目的ホール

(住所:〒475-8585 愛知県半田市中村町2-6)

<内容>

お寿司にまつわる浮世絵を展示し、江戸時代のお寿司とお酢についての講演会と、創業時のお酢を再現した三ツ判山吹などの粕酢を使ったお料理についての講演会を実施いたします。

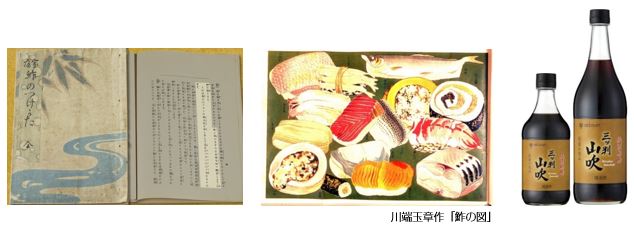

[1]浮世絵の展示

「見立源氏はなの宴」 三代・歌川豊国

「義経千本桜(つるべ寿し)」 守川周重

「東都高名会席尽(松のすし)」 三代・歌川豊国 すしの部分は歌川広重

「梅幸百種之内」 豊原国周

「鮓の仲人ばなし」 歌川芳虎

他展示

[2]講演会I 【江戸 浮世絵に学ぶ すし文化】

江戸時代、すしが描かれた浮世絵は2通りあり、人気があったのは歌舞伎に登場する古めかしいもので握りずしは少なかった等、臨場感豊かに、お話しいただきます。

講演時間 10:45~11:30 14:00~14:45

講師 日比野 光敏 先生 (郷土ずし・郷土料理 研究家)

[3]講演会II 【粕酢使いを楽しくマスター】

「誰もが作りやすく、健康に配慮した、簡単でおいしい料理」をモットーにされている小田先生より、「三ッ判山吹」、「千夜」の他のお酢にはない魅力や、その特徴を活かした上手な使い方についてご紹介いただきます。

講演時間 11:30~12:00 14:45~15:15

講師 小田 真規子 先生 (料理家・栄養士・フードディレクター)

[4]利き酢当てコーナー(穀物酢、りんご酢、三ツ判山吹)

<イベント参加方法>

・浮世絵の展示:終日無料開放いたします。(通常のアテンドツアーは事前予約制・有料)

・講演会:参加費無料、各先着50名様とさせて頂きます。

<イベントに関する問い合わせ先>

MIZKAN MUSEUM 電話:0569-24-5111(木曜日以外の9:30~17:00)

千夜について

酒粕のみを原料に醸造した純酒粕酢「千夜」は、当社創業のお酢「三ツ判山吹」の原酢を更に3年以上熟成させたお酢です。熟成は、あえて温度管理は行わず、四季の気候の変化の中で、約1,000日以上の歳月を重ねることで、かどがなく、まろやかで深みのある味わいを引き出しました。創業210年を超える歴史を一滴に込め、渾身の思いを注いだお酢「千夜」は、一度に大量につくることができないため、MIZKAN MUSEUMだけで数量限定で販売いたします。ご家庭にて「千夜」で作った赤シャリの味わいを海鮮ちらしすしなどでお楽しみください。

また、弊社ホームページ内に純酒粕酢「千夜」特設サイトにて、「千夜」レシピを掲載しております。

サイトアドレス: http://www.mizkan.co.jp/senya/

※弊社では、すし飯が赤みがかった色になる酒粕を原料とした食酢を赤酢と称しています。

左右にスクロールしてご覧いただけます。

| 商品名 | 容量 | 参考小売価格 | 2017年度版発売日 | 販売場所 | 商品に関する問い合わせ先 |

|---|---|---|---|---|---|

| 千夜 | 333ml | 2,920円 (税込み) |

2017年 3月26日(日) |

MIZKAN MUSEUM | ミツカングループ お客様相談センター TEL:0120-261-330 |

参考資料:ミツカン創業のお酢「三ツ判山吹」

◆すべては「三ツ判山吹」からはじまった。

「他とは違う、良質な高級粕酢を」。210余年前、創業者の初代中野又左衛門は酒粕を原料に使用し、じっくり熟成させることで、芳醇な味わいと深い旨みを実現させました。酢飯にした時の輝かしい色合いから、二代又左衛門は「山吹」と命名し、ミツカンのブランドの第一号となりました。

中でも品質が上位のものに「三ツ判」の称号を与えた「三ツ判山吹」こそが、ミツカン赤酢の最高峰。江戸前寿司が今のスタイルになり、当時の寿司職人、食通たちの間で人気となったきっかけにもなったのです。

◆酒造家の挑戦から誕生した赤酢

造り酒屋だった初代中野又左衛門の挑戦。それは当時タブーとされていた酒屋が酢を造ること。酒桶に酢酸菌が入ると、お酒が全部「酢」になってしまうからです。しかし、又左衛門の挑戦は見事に成功。又左衛門は評判となった赤酢を江戸で販売しようと考えます。それは、江戸で「早ずし」が人気だという噂からでした。

◆江戸時代から今に続く、ミツカンの赤酢

早ずしとは、ネタと酢飯を握る、現代に続く握りすしの原型。しかし、当時は高価だった「米酢」が使われていました。「米酢を赤酢に替えたら、すしはもっとおいしくて手軽になる」 又左衛門の提案は、「赤酢の風味や旨みがすし飯に合う」と、江戸でも人気のすし屋のあいだで絶大な評判となりました。ミツカンの酢とすしの関係は江戸時代から続いています。

<出典:小泉清三郎・著「家庭 鮓のつけかた」>

江戸前寿司大成者の一人と言われる初代華屋与兵衛。その4代目与兵衛の弟にあたる小泉清三郎が書いた料理本の中でも、「鮓に使うのは尾州半田の山吹に限る。これはミツカンの最上品で、ミツカンの三ツ判とも言う」と称えられた。

参考資料:純酒粕酢「千夜」を使ったご提案メニュー