機電系が支えるミツカンの技術力

おいしさと、

安心を届ける。

支えているのは

技術のチカラ。

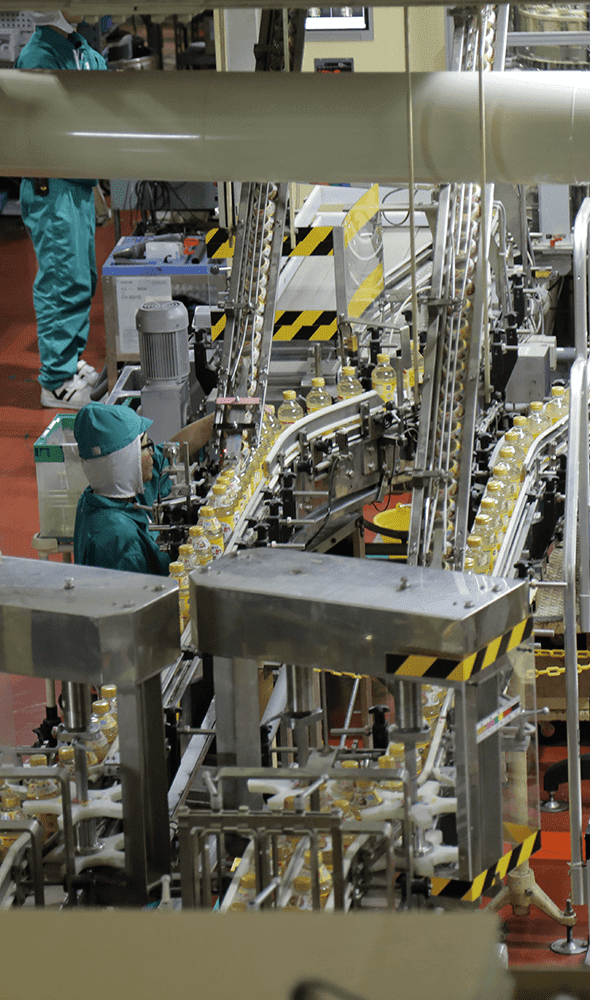

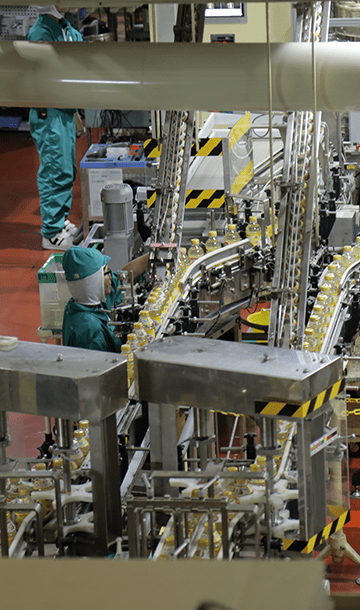

全国の食卓にミツカン製品を届けるのは、ミツカンの技術のチカラ。

多品種にわたる製品を安定供給する技術の源泉は、機電系エンジニア。

TECHNOLOGY ミツカンのテクノロジー

ミツカンには、微生物を使って発酵・醸造し、おいしいものを生み出す技術があります。

220年以上前の江戸時代から職人の手によって脈々と引き継がれてきた『醸造技術』を設備に落とし込み、エンジニアのチカラで多くの人に食べてもらえるようにしてきました。

お客様を想いながら、様々な試行錯誤を繰り返し、ミツカンの機電系エンジニアはものづくりに取り組んでいます。

機電系エンジニアInterview Movie

「美味しさと健康を届け続けるために、

生産技術力を高めていく」

※登場している社員の役職・所属部署は、2023年度現在のものです。

ENGINEER ミツカンで働く機電系エンジニア

技術者がつくる食の未来、その誇りと使命。

“おいしさと安心”をお届けするミツカンの機電系エンジニアは、どんなやりがいや使命感を持ち、彼らは、これからどんな未来を創造していこうとしているのか。食品企業で働く機電系エンジニアに体験談を交えてインタビューをしました。

現場で活躍するエンジニアインタビュー

※登場している社員の役職・所属部署は、2018年度現在のものです。

工場立ち上げから稼働まで幅広く携われる環境が魅力的。

実は、ミツカンはたくさん機械いじりが出来る会社だった

2007年から10年間、三木工場で納豆製造をしていましたが、現在は、本社の技術課で、新たな設備や工場の増産を検討する役割を担っています。

それまで納豆工場しか知らなかったため、「工場をうまく回すこと」しか考えていませんでした。本社勤務を通じて全工場を俯瞰的に見るようになり、自分自身の視野を広げるきっかけになったと思います。

何かを触って、直して、壊して、という機械いじりがもともと好きだったために、食品業界に就職してミツカンの食品工場で働くことは想像していませんでした。

しかし、食品製造というのは、すべての工程でさまざまな“機械”を使っているので、直接機械に触りながらやりたかったことが出来て、自分にとってとてもよかったと感じています。

仲間と、よりよいものを追及し続けたい

ミツカンという会社はコミュニケーションが活発な会社です。自分自身も、日頃から伝えたいことはしっかりと相手に伝えることを心がけています。

現在取り組んでいる“生産効率を上げる仕事”とは、問題点を正しく見て、理解し、把握したうえであるべき姿について考え、ギャップを埋めることだと捉えています。「事実をきちんと定量的に押さえること」は難しいことですが、仕事を成功させるために重要なことです。設備的な技術力はもちろんですが、想像力や新たな技術の情報収集力は、仕事に欠かせない能力です。現状を直視し自分たちのやっていることや設備が、ベストと考えるのではなく、絶えずよりよくするために「もっと別の新たなものがあるのではないか?」と想像することが重要だと考えています。

私が仕事で大切にしているのは一緒にやっていく仲間です。一個人では達成できないことが多いからこそ、チームで考えてアイデアを出し合うことが必要なのです。

ミツカンは、どんどんチャレンジできる環境が整っています。それはとてもありがたいことだと感謝しつつ、これからももっとチャレンジしていきたいです。もし、また会社を選ぶ機会があったとしたら、私は迷わずミツカンを選ぶと思います。

だからこそやりがいがある。

発酵技術を如何に機械でコントロールしていくか

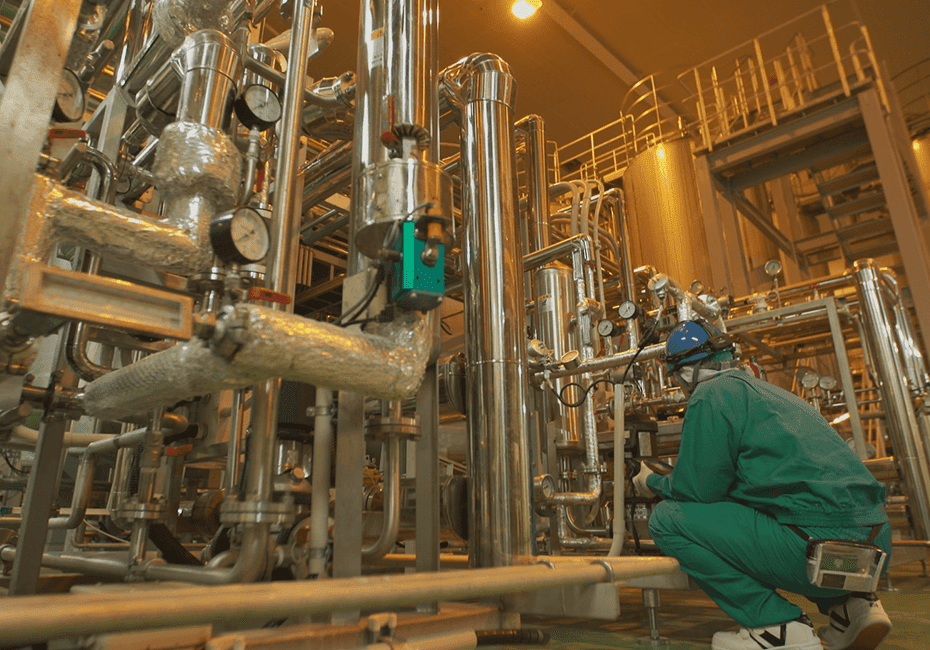

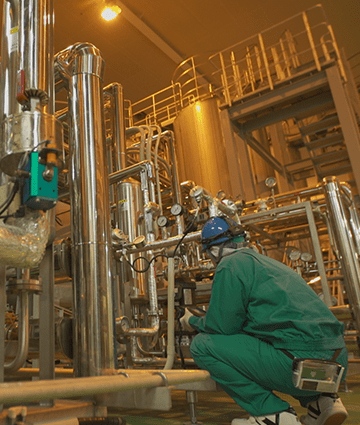

ユーティリティー系を管理する工務チームと、設備関連を維持・管理する保全チームで構成される生産技術課で保全チームを担当しています。主な業務内容は、日々の設備管理や予算管理、また新たな設備の導入検討をおこなっています。入社時は醸造課に配属され、お酢の一番上流部分の原料処理を行なっていました。東京工場でお酢作りを学び、栃木工場で醸造工場の立ち上げに携わり、2010年から現在所属する生産技術課の保全チームに所属しています。

お酢を作る側から、設備を管理する側となり、ミツカンが誇れる技術は「発酵技術」だと再認識しました。食酢でも納豆でも「菌」を用いた食品づくりが自社の強みです。我々エンジニア側は、発酵技術を活かしながら、大量生産できる食品生産インフラを実現させるために、設備の入れ替えや改良に取り組んでいます。限られたリソースを駆使し、さまざまな創意工夫を行い効率的なインフラを実現させることはとても難しいことですが、エンジニアだからこそできる仕事であり、大きなやりがいがあります。

生産現場には、さまざまな工学知識が必要

昔は、原料液の表面を覆う酢酸菌の膜が空気に触れることによって発酵を行う表面発酵方式でお酢を作っていました。現在は技術が進み、オートメーションで酸素を液中の酢酸菌に直接供給し、効率的にお酢を作ることができるようになりました。一方で昔と違い、発酵の様子を直接目で見て確認することがなかなかできないので、さまざまな測定器から分かる数値をもとに、酢酸発酵の進捗状況を把握し、適切な発酵管理をしていく必要があります。タンクの中でどのようにお酢ができているのか、その原理を知っておく必要もありますが、醸造設備の仕組みを理解し正しく操作出来ないと、お酢は作れません。また、装置を扱うということだけでなく、装置の維持管理という点でも、工学系の知識をもったエンジニアは重要だと感じます。今は、どこもシステムで装置を制御する仕組みなので、プログラミングや情報処理能力も必要な知識ですね。また、生産技術の仕事は知識ももちろん重要ですが、好奇心をもって仕事に取り組む姿勢が特に大事だと思っています。

VOICE 現場社員の声

本社生産技術部門 若手社員座談会Movie

ミツカンの生産技術の第1人者を目指して

ミツカンの本社部門で働く機電系エンジニアの仕事やキャリアについてお届けします。

若手から挑戦し、成長できる風土がミツカンにはあります。

「ミツカンのモノづくりを

技術で支える。」

石黒 彰大

生産企画部 ドライ技術統括課

「若手のうちから大きな建設プロジェクト

を経験し、成長できる。」

森 大地

生産技術本部

※登場している社員の役職・所属部署は、2023年度現在のものです。

現場に根付く「2つの原点」

まごころこめて 良い品を

脚下照顧に基づく

現状否認の実行

お客様を第一に考え、社員一人ひとりが現状に満足することなく挑戦していく。

これが、ミツカンのものづくりのDNAです。

ここには、幅広く挑戦できる場所がある。

ミツカンは機電系エンジニアを求めています。

ミツカンは、長い歴史の中で、日本の食文化を支え続けてきました。ミツカンの技術者たちは、課題に向き合い、創意工夫し、いろいろなことに挑戦し、これからも進化し続けていきます。

ミツカンには、あなたの活躍するフィールドがあり、やりがいが詰まっています。

是非、私たちと一緒にミツカンで働きませんか?